松尾城(甲佐城)跡(熊本県上益城郡)

看板説明

頂上付近に縄張りが残り、本丸や味噌蔵・からんてなどの地名もある。14世紀に甲佐を拠点とした恵良惟澄が使用していた城郭で、その後も阿蘇氏の支配の拠点だった。1586(天正十三)年島津軍によって攻撃・破却 ...

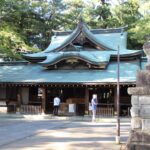

相良神社(熊本県宇城市)

相良氏18代相良義陽を祀る神社。

一帯は響ケ原古戦場跡としても知られています。

響ケ原での戦いは宇城市の公式ホームページで昔ばなしとしても紹介されています。

こちら→豊野の昔ばなし ...

木原城跡(茨城県稲敷市)

木原城は戦国時代末期、江戸崎城主・土岐原氏の家臣近藤氏が築城し、天正18(1590)年佐竹氏に攻められ落城したと伝わっています。

看板木原城址土塁保全地

ここ木原城址は、十五世紀 ...

野口雨情生家資料館(茨城県北茨城市)

「しゃぼん玉」「十五夜お月さん」など数々の童謡で知られる野口雨情の生家の隣に、現在資料館が併設されています。

写真右の建物が生家。明治3(1870)年に建てられました。

浄蓮寺(茨城県北茨城市)

浄蓮寺

天安2(858)年、慈覚大師円仁による開基と伝わっています。

茅葺屋根の本堂と、境内にある浄蓮寺渓谷の遊歩道に沿って点在する三十三観音が知られています。

花園神社(茨城県北茨城市)

花園神社

創建は延暦14(795)年、坂上田村麻呂によるそうです。

他にも貞観2(860)年に慈覚大師円仁の開山などの縁起も伝わり、また平安時代には日吉山王大権現が勧請され、

椎尾山薬王院(茨城県桜川市)

筑波山の連峰のひとつ椎尾山の中腹にある薬王院は、境内と裏山に2.6ヘクタールに渡りスジダイ(椎)、クスノキ、ケヤキなどが群生していて、薬王院スジダイ樹叢として県の天然記念物に指定されています。

愛宕神社(茨城県笠間市)

創建は大同元(806)年。

火の神を祀ることから日本三大火防神社のひとつとして信仰されているそうです。

ほかの2つを調べてみたところよくわからず、笠間市の公式Facebookでは静岡の秋 ...

一言主神社(茨城県常総市)

一言主神社は大同4(809)年創建とされています。

「吾(あ)は悪事(まがごと)も一言、善事(よごと)も一言、言離(ことさか)の神。葛城の一言主の大神なり」

古事記

祭神である一言主 ...

弘経寺(茨城県常総市)

弘経寺(ぐぎょうじ)は、関東十八檀林という江戸幕府が定めた浄土宗の檀林(僧侶の養成・学問修行場)18寺のうちの1つです。江戸幕府から莫大な寄進を受け本堂をはじめ葵紋がついた諸堂が並んでいます。

本堂本堂千姫御廟 ...