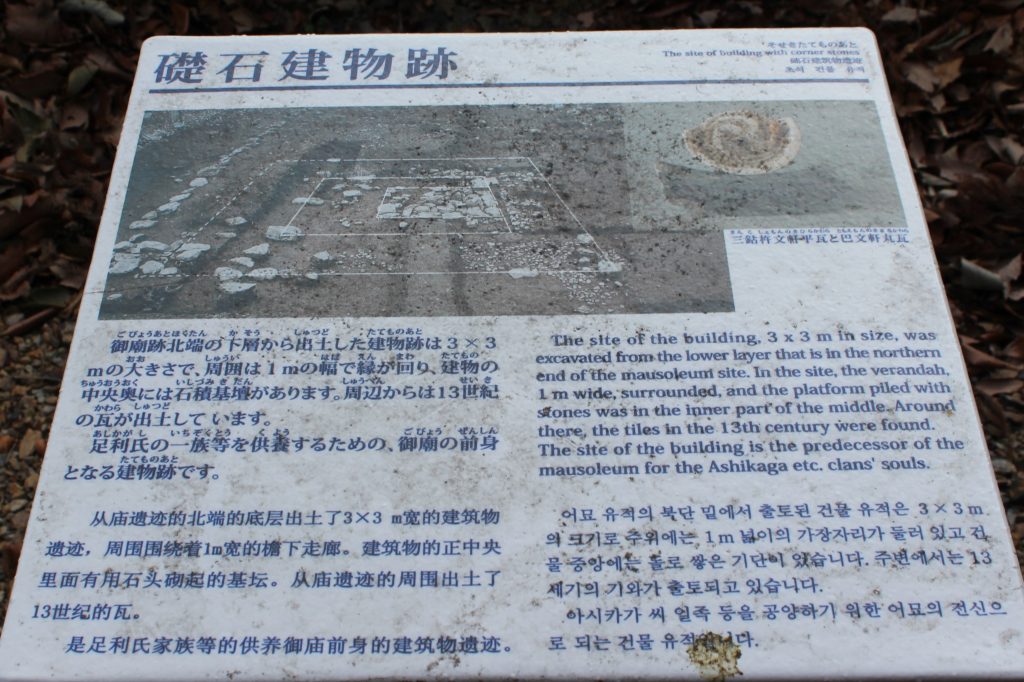

樺崎寺跡(栃木県足利市)

樺崎寺跡 足利氏菩提寺

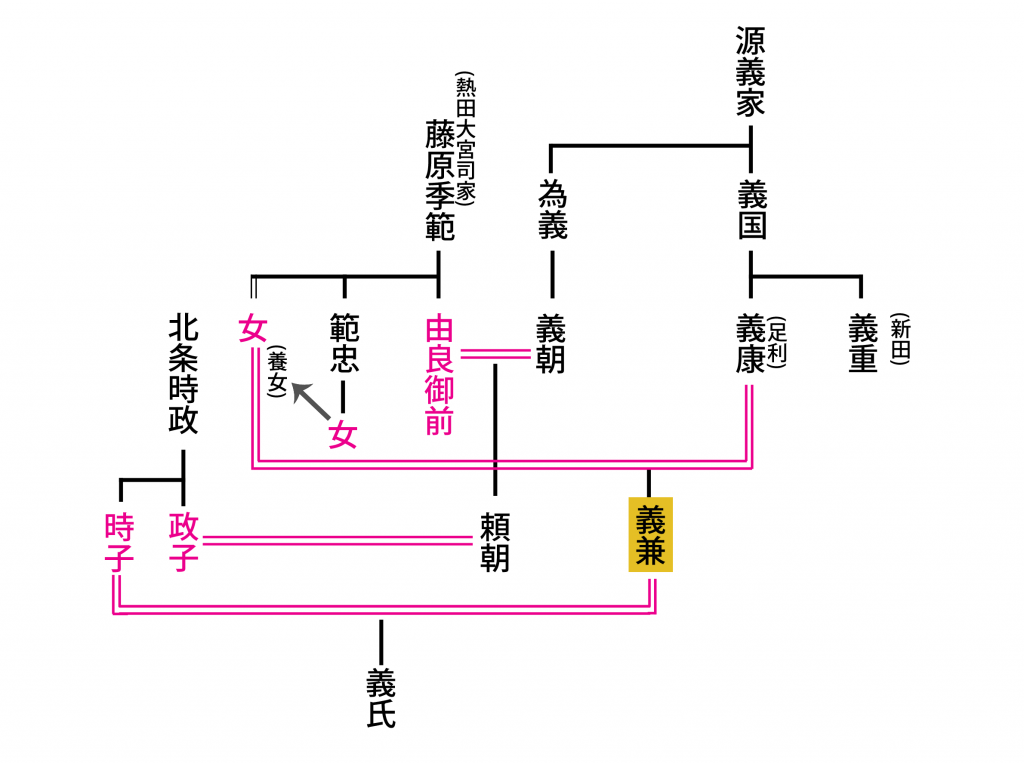

樺崎寺はもとは足利義兼が頼朝の奥州攻めの戦勝祈願のために創建したと伝えられています。開山には伊豆国走湯山(静岡県熱海市)の理真朗安を招いたそうです。

正治元年(1199年)3月、樺崎寺にて義兼が亡くなると寺内に廟所が作られ、以後は足利氏の菩提寺として次第に寺容を整えていき、明治維新後の神仏分離令で廃寺となりました。

平成13年(2001)に国指定史跡となり、記念物保存修理事業が現在も行われています。

| 区分 | 期間 | 状態 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 第1期工事 | 平成17~19年度 | 終了 | 八幡山 山麓部分、基壇整備 |

| 第2期工事 | 平成21年度~ | 施工中 | 浄土庭園復元が中心 |

第1期工事では足利氏御廟跡、供養塔覆屋跡、多宝塔跡の基壇整備も行われました。

多宝塔跡

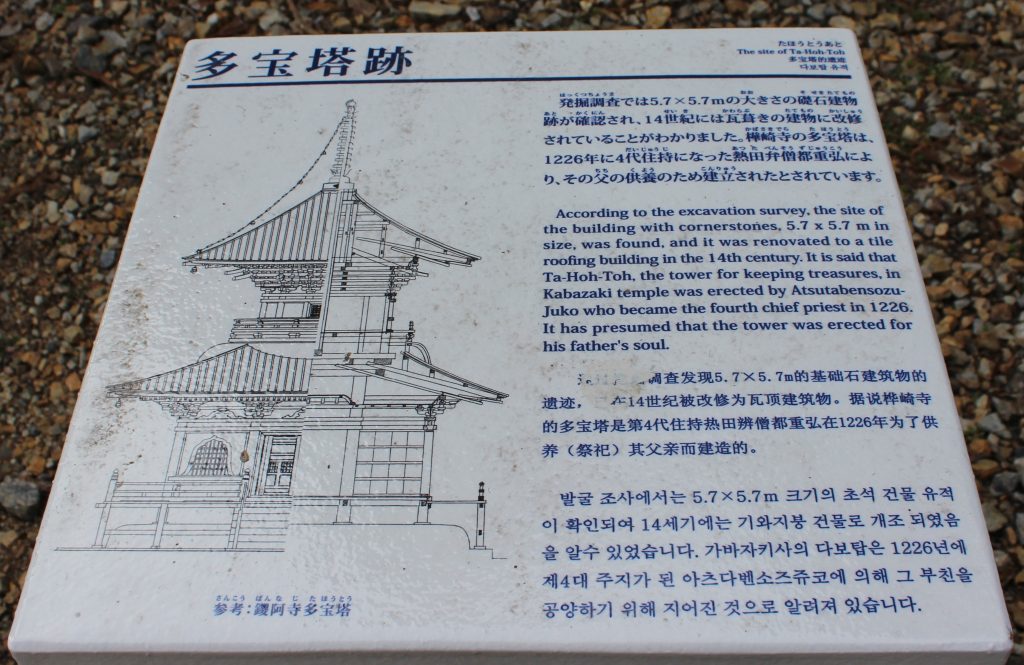

供養塔覆屋跡

山の斜面を削り出し、お堂が建てられていたと推測されています。お堂の中には義兼の子、義氏の供養塔があったとされています。

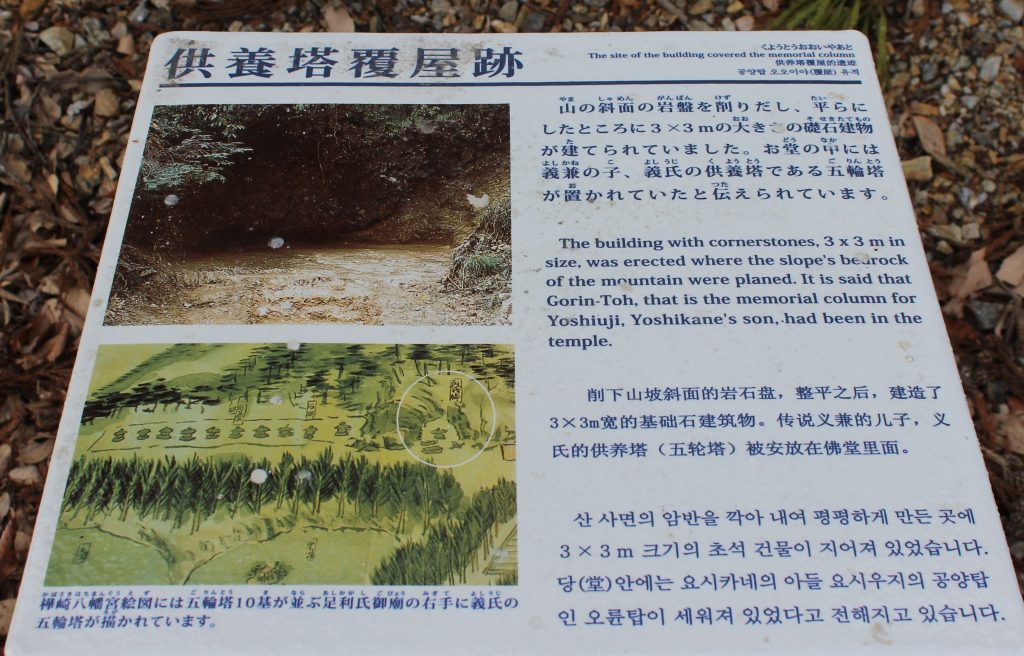

足利氏御廟跡

残されていた供養塔は、廃寺となる際に大日如来座像などと一緒に縁のあった菅田町の光得寺へと移されていています。

光得寺の記事はこちら

現在19基残されている供養塔のうち10基は足利氏歴代惣領の供養塔とされており、観応2年(1351)2月26日銘の五輪塔は高師直の供養塔だと考えられています。

足利氏の菩提寺なのに直義の供養塔はなくて師直のはあるんだ、と驚きました。師直と直義は1年違いの同じ2月26日に亡くなっているのでつい連想してしまいます。

師直の他にも師直と又従弟だとされる南宗継の供養塔も確認されています。

保存整備では園池やお堂の遺構の残りがよい、15世紀前半(室町時代)の時期の姿の復元を目指しているそうです。