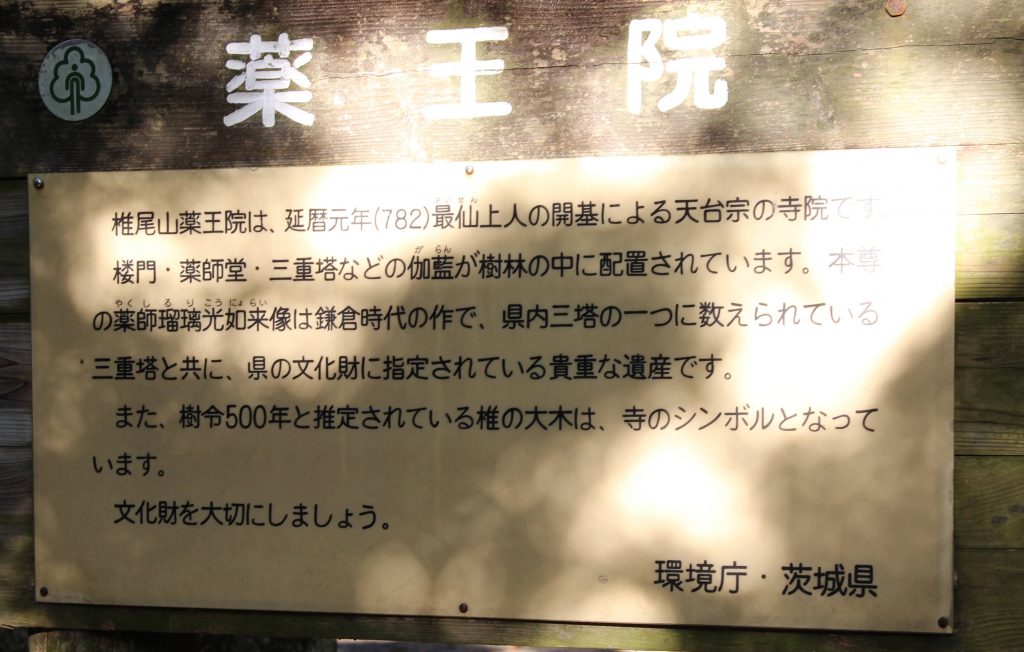

椎尾山薬王院(茨城県桜川市)

スジダイの樹叢に覆われた古刹

筑波山の連峰のひとつ椎尾山の中腹にある薬王院は、境内と裏山に2.6ヘクタールに渡りスジダイ(椎)、クスノキ、ケヤキなどが群生していて、薬王院スジダイ樹叢として県の天然記念物に指定されています。

延暦元(782)年最仙によって開基。最初は法相宗の寺院で薬師堂の別当寺院だったそうです。

天文19(1550)年に焼失し、江戸時代に寺領100石を与えられ薬師堂、仁王門などが再建されました。

仁王門

巨大な草履

龍の彫り物

仁王門は大工桜井瀬左衛門安信によるものだそうで、元禄元(1688)年完成。

この桜井安信はのちに成田山新勝寺の三重塔も手掛けます。

仁王門に安置されていた二体の金剛力士像は、2011年から修復作業が行われ、2019年に修復作業が完了し現在は阿弥陀堂の一角に移されています。2020年には市の指定文化財になりました。

以前は焼失した仁王門とともに江戸時代に復元されたものだと思われていましたが、この修復によって13世紀鎌倉時代の制作だと判明し、慶派の仏師によるものではないかと推定されているそうです。

詳しくはこちら↓ クリックでPDFがダウンロードします

No.86 新・市指定文化財の紹介 木造金剛力士像(椎尾山薬王院)PDF

参道階段

写真だとそうでもないですが実際に登ると意外と勾配が急でものすごくきつかったです。

本堂

延宝8(1680)年完成。

本尊の青銅薬師瑠璃光如来坐像は県指定文化財です。毎年4月8日に開帳されます。

本堂内は写真撮影禁止でしたが、大きなメガネがあってそこをくぐると眼病にご利益があるそうです。

また天井には立派な龍の絵があります。

茨城県の民話にこの薬王院の龍が出てくる話があります。

話を要約すると夜な夜な境内の鯉が減っていくのを怪しんだ住職が寝ずに見張ると、ついに怪しい影を見つけ追いかけます。

すると本堂の床に鯉が跳ねていて天井の龍の口元が濡れているのに気が付き、龍の目に太い釘を打ち込んだら鯉が減らなくなった、というものです。

詳しくはこちら 茨城の民話WEBアーカイブ「薬王院の龍」

実際の天井の龍の絵に釘があったかはよく見えませんでした。

庭池

本堂右側には池と弁財天を祀る祠。

さらに右の方にいくとお墓が有り、その奥には筑波山登山 薬王院コースの入り口(椎尾山口・筑波山頂参拝道)があるそうです。

すでに険しそうな雰囲気がひしひしとしましたが、薬王院コースはかつては修験者も使っていたほどの道だそうです。

三重塔

宝永元(1704)年建立。

こちらも仁王門と同じく桜井瀬左衛門安信が棟梁として建立したそうです。

塔高は25メートル。

尾垂木の先端に丸彫りの龍、一階の連子窓には江戸時代に名人と呼ばれた彫り物師島村圓鉄作と伝わる十六羅漢の彫刻などがあります。

阿弥陀堂

現在仁王門の金剛力士像はこちらに移動しているとのことです。

残念ながら参拝時は誰もいなかったので拝観はできませんでした。

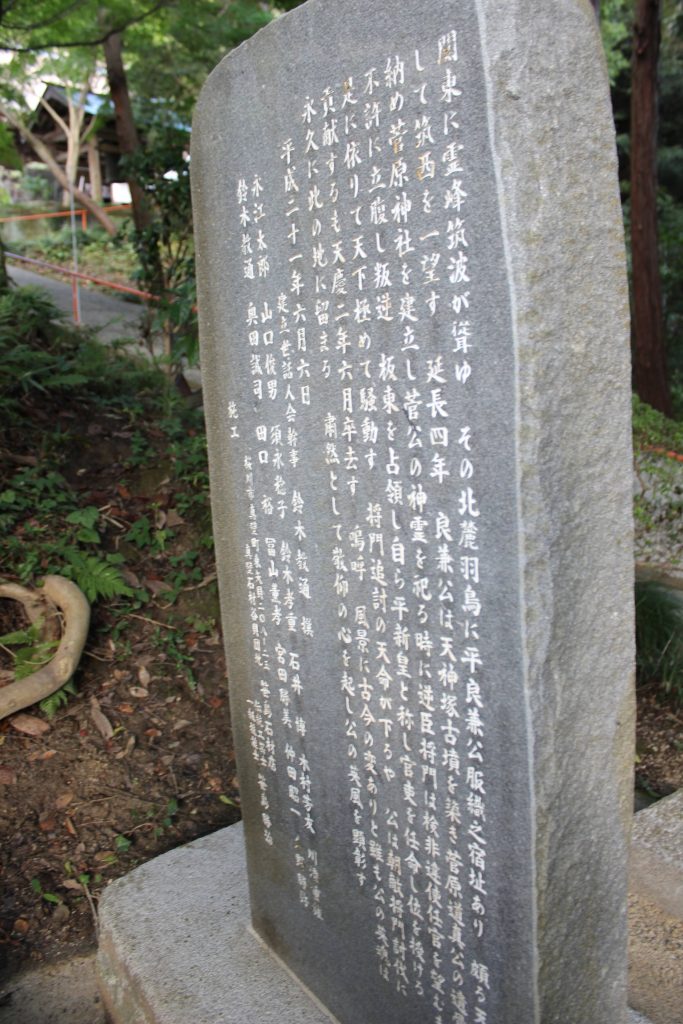

平良兼の碑

石碑後ろの石塔

石碑 裏面

石碑の裏には

関東に霊峰筑波が聳ゆ その北嶺羽鳥に平良兼公服織之宿址あり(〜中略〜)

公は朝敵将門討伐に貢献するも天慶二年六月卒去す

嗚呼 風景に古今の変ありと雖も公の英魂はこの地に留まる

粛然として敬仰の心を起し公の英風を顕彰す

平成二十一年六月六日

石碑裏面

とありました。

調べてみると平良兼は現在の桜川市真壁町羽鳥にある館(竜ヶ井城)に住んでいたそうです。桜川市では平良兼と平将門の戦を由来とする「かったて祭り」というものも行われているそうです。

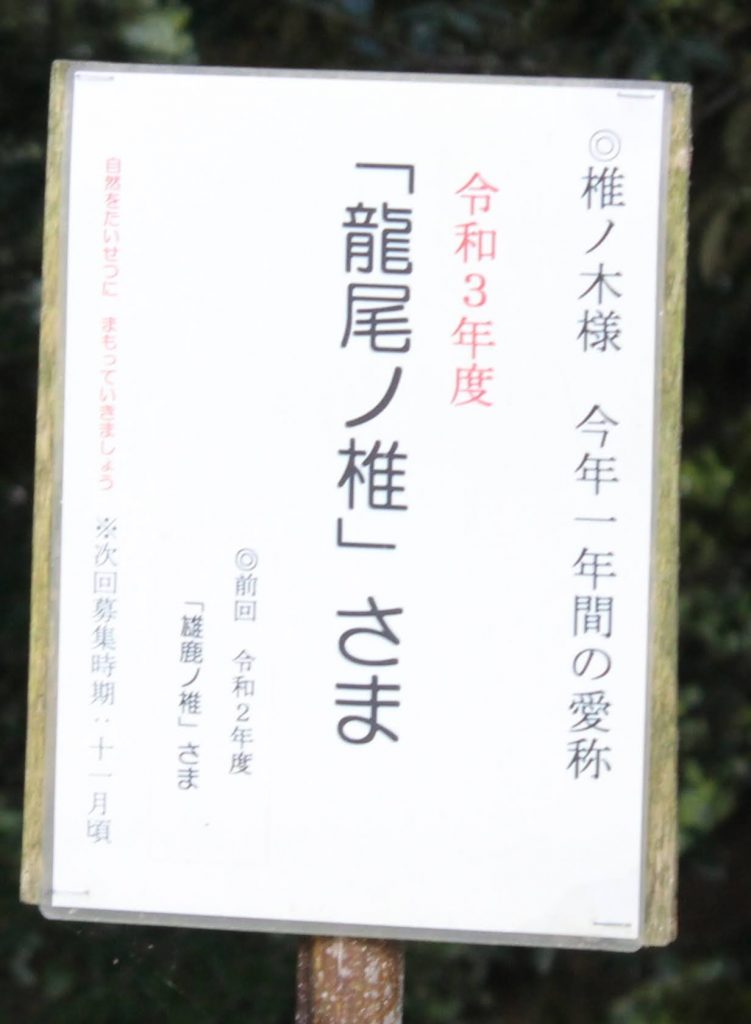

椎ノ木様

椎ノ木様

看板

境内の椎の木は毎年愛称を募集し変えているようです。次回募集は11月頃だそうです。