鎌ヶ谷大仏(千葉県鎌ケ谷市)

日本一小さい大仏といわれている

鎌ケ谷は江戸時代には木下(きおろし)街道の宿場町のひとつ、「鎌ケ谷宿」として賑わっていました。

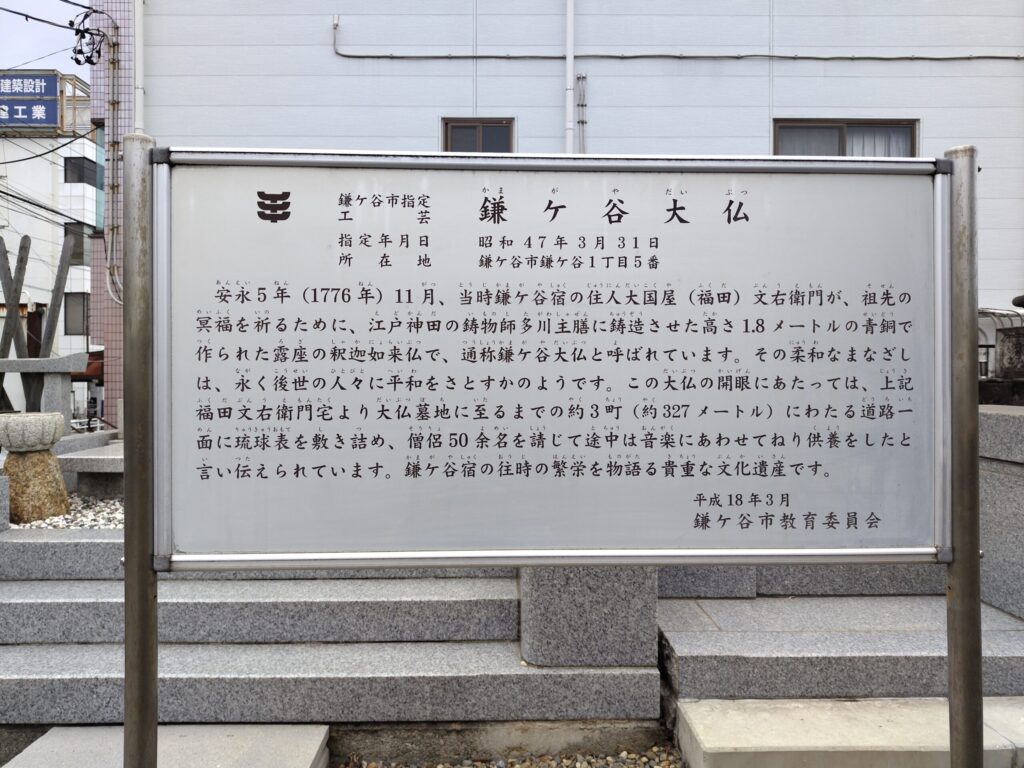

文永5(1766)年、鎌ケ谷村の名主などをつとめた福田文右衛門が祖先の冥福を祈るために造立。鎌ヶ谷大仏駅から木下街道を印西方面に向かうとすぐ左手にあります。

座高1.8メートル。銅製の釈迦如来像。

雑記

「日本一小さい大仏」と言われるだけあって、実際に見てみると小さく感じました。

では「大仏」認定はどのサイズからなのかな、と思いました。そこで調べてみると一般的に「大仏」とされるサイズは立像で約4.8メートル以上、座像で約2.4メートル以上だそうです。

鎌ケ谷大仏は座像は1.8メートルですが、台座を含めた高さが2.4メートルなので「大仏」の定義に含まれるそうです。

今回調べてみると他にも「大仏」と呼ばれる小さな像がいくつかあり、例えば岐阜県の善学院の「神戸大仏」は1.22メートルという小ささ。台座の高さまではわかりませんでしたが、こちらも地元では日本一小さい大仏として知られているそうです。

大仏と呼ばれているからには大仏なので、日本三大○○のように(大体最後のひとつにご当地のモノ・ヒトが入る)日本一小さな大仏がご当地ごとにある気がしてきました。