大内宿(福島県南会津郡)

大内宿

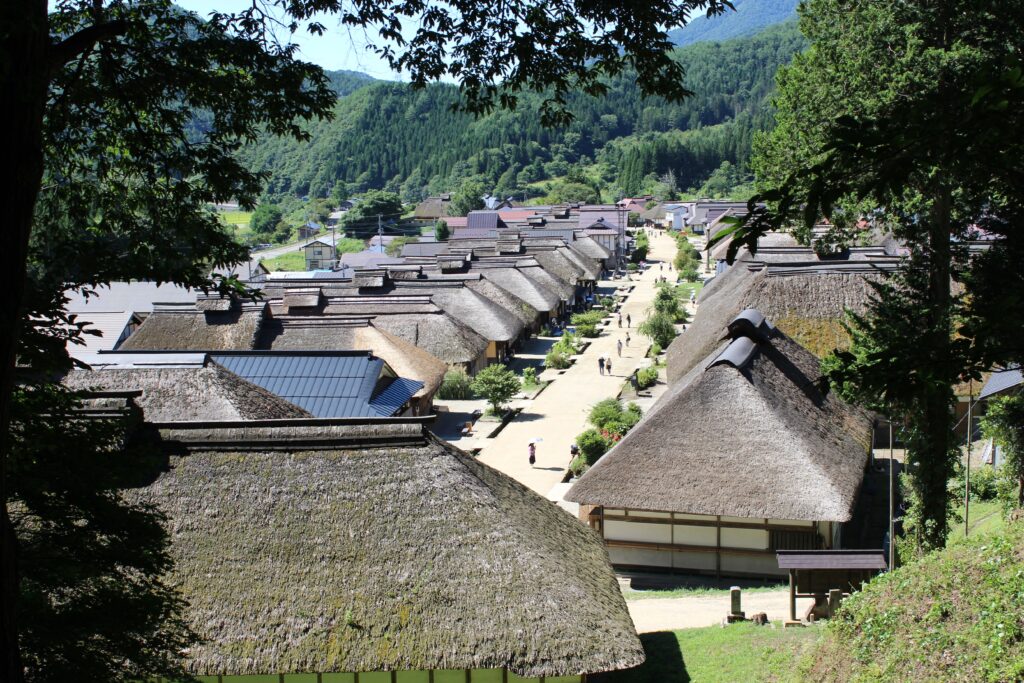

大内宿は、江戸時代に会津若松と日光を結ぶ会津街道の宿場町として整備されました。

現在も江戸時代の面影そのままに茅葺屋根の民家が街道沿いに建ち並び、店舗兼住居として使用されています。

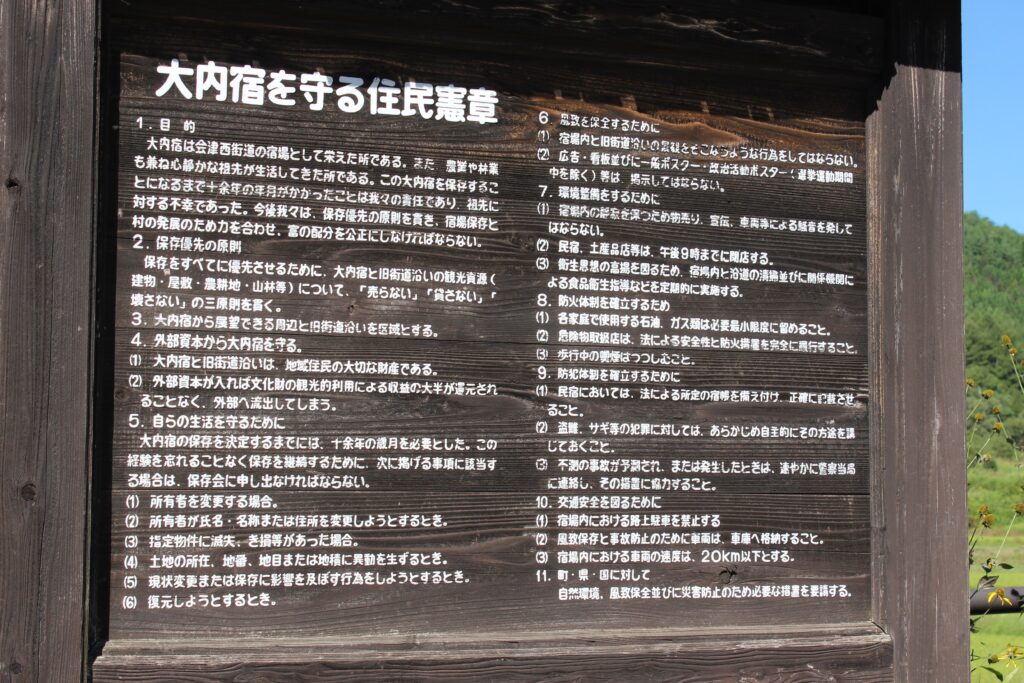

住民憲章

昭和56年に国選定重要伝統的建造物群保存地区に指定。

住民憲章を作り「売らない・貸さない・壊さない」の3原則を守り景観保存と伝統的な屋根葺きの技術習得、継承に取り組んでいます。

大内宿町並み展示館

大内宿のほぼ中央に位置し、かつての「問屋本陣跡」に再建したものです。

「本陣」は大名の宿舎となるもので、防備のための工夫や身分の高い人用の玄関やトイレ、風呂が置かれていました。「問屋」は次の宿場まで人馬や物を運ぶ”継立”が仕事でした。

江戸中期以降、会津西街道(下野街道)が参勤交代として利用されなくなると、本陣としての役割が薄くなり、問屋としての生業が重視され問屋本陣とも呼ばれるようになったそうです。

大内宿には江戸時代の問屋本陣の建物は残っていなかったので、会津西街道の川島本陣と糸沢本陣を参考に再建されました。

館内では生活用具、大内宿の歴史のパネル、茅葺屋根についてなどの展示が行われています。

見晴台

大内宿の一番奥まった場所にある展望所。ここから大内宿が一望できます。

雑記

福島県でも人気の観光地ということなので、朝早く行ったので混雑を避けて観光することができました。

帰る頃にはどんどん観光客が増え、修学旅行生のような学生の団体客もいて大変な賑わいでした。

水路でスイカが冷やしてあり、涼しげでした。