土浦城跡 (茨城県土浦市)

土浦城跡 (亀城公園)

土浦城の築城は室町時代後期とされ、戦国時代には小田氏の武将菅谷(すげのや)氏の居城として佐竹氏との争闘の舞台になりました。

典型的な水城で、洪水になると城塁が水に浮かぶ亀のようになったので亀城とも呼ばれたそうです。

江戸時代中期以降は土屋氏が城主となり、2代目政直の時に9万5千石に加増され、常陸国では水戸藩に次ぐ大名になりました。

現在は本丸・二の丸の一部が亀城公園として整備されています。

城の遺構としては土塁、内堀、外堀それぞれの一部、櫓門、霞門があります。

土浦城櫓門の礎石

土浦城本丸入口にある櫓門の礎石。

1987(昭和62)年の櫓門解体修理の際、現在の礎石の下から発見。

櫓門

現存する櫓門としては関東地方唯一のものだそうです。

櫓門は階上に太鼓を置き時刻を知らせていたことから「太鼓櫓」とも呼ばれていました。

土浦にはかつて

土浦に過ぎたるものは二つあり、刻(とき)の太鼓に関(せき)の鉄砲

という里謡があったそうです。

ここでの刻の太鼓というのはこの櫓門の太鼓、関の鉄砲というのは土浦藩士で砲術指南を勤めた関家の「関流砲術」のことだそうです。

東櫓

1998(平成10)年復元。

内部は土浦市博物館付属展示館になっていて、入館券はすぐ近くにある博物館で購入する必要があります。

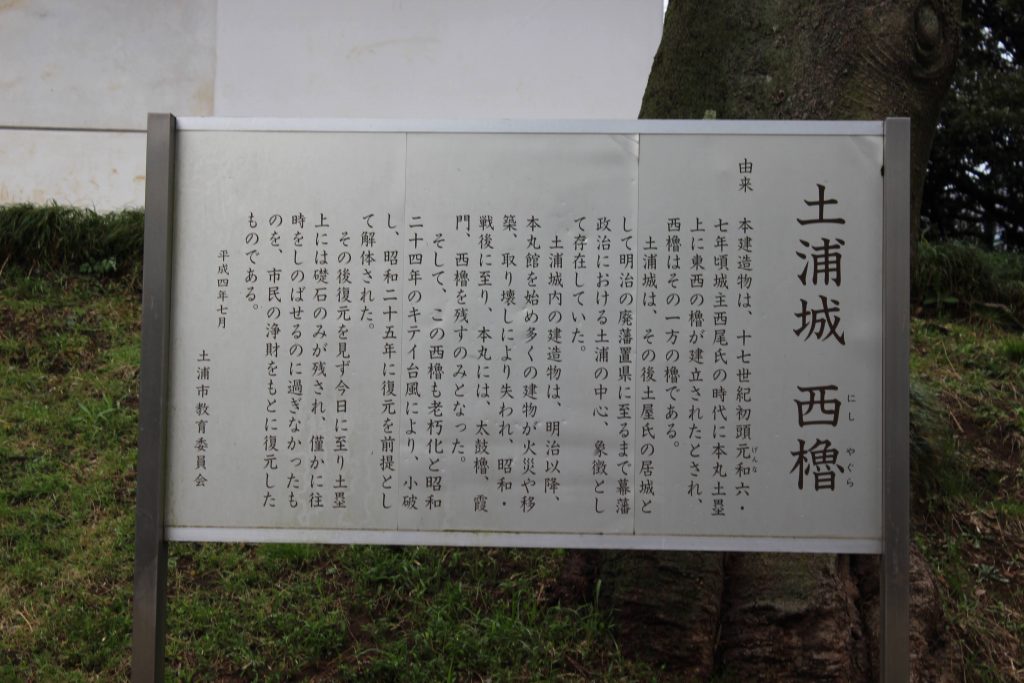

西櫓

1990(平成2)年復元。こちらは中には入れません。

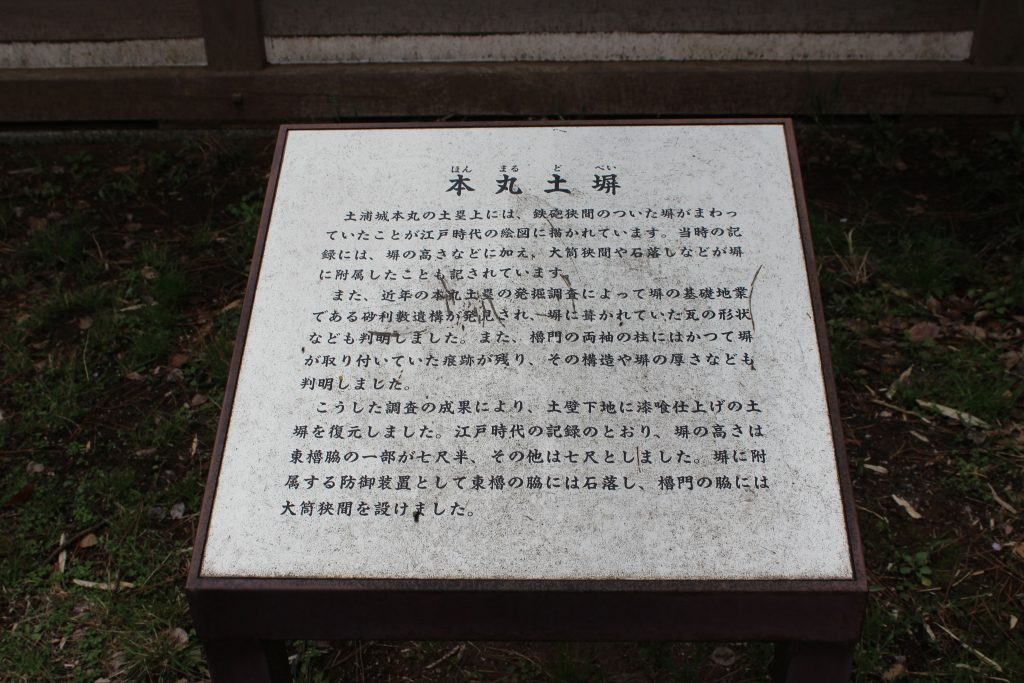

本丸土塀

2006(平成18)年復元。

本丸跡

霞門

本丸の裏門。

県指定文化財 天然記念物 亀城のシイ(スジダイ)

樹齢推定500年、高さ16メートルだそうです。

雑記

ちょうど桜が見ごろでした。

櫓門と桜

堀と桜

東櫓と桜

池と桜