登録有形文化財

最近出かけ先で登録有形文化財のプレートを有する建物をよく見かけるようになり、そもそも登録有形文化財とは?となったので調べてみました。

登録有形文化財とは

1996年の文化財保護法改正により、従来の文化財「指定」制度に加えて、文化財「登録」制度が創設されました。

日本の歴史的な文化資産は「文化財保護法」によって規定されており、「指定」と「登録」の2種類があります。

| 指定 | 国などが主導して持ち主に宣言する。強い規制と永久的な保護 |

| 登録 | 所有者から申し出て登録する。緩やかな規制と所有者による自主的な保護 |

「登録制度」なので登録有形文化財に「指定」される、または「認定」されるという表現は誤りで、登録有形文化財に「登録」される、もしくは文化財保護法に基づき、文化財登録原簿に「登録」されるというのが正しいそう。

当初は登録の対象は建造物のみとされ、2004年の同法改正により、建造物以外の有形文化財も登録の対象となりました。

また、有形民俗文化財、記念物(史跡・名勝・天然記念物関係)についても「登録」制度が導入され、登録された有形民俗文化財および記念物はそれぞれ登録有形民俗文化財、登録記念物と呼ばれています。

登録有形文化財(建造物)の条件

登録有形文化財の登録基準(文化庁)

建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号の1に該当するもの

(1)国土の歴史的景観に寄与しているもの

(2)造形の規範となっているもの

(3)再現することが容易でないもの

平成8年8月30日文部省告示第152号

改正

平成17年3月28日文部科学省告示第44号

登録までの道筋・手続き

登録希望者はまず所在地の自治体の文化財セクションに連絡(多くは教育委員会が窓口)

または文化財保護に熱心な自治体の場合自治体側から声がかかることも

↓

自治体が自ら、または建築士やヘリテージマネージャーに依頼して申請書類を作成

↓

文化庁に登録の推薦を行う

↓

文化庁による現地視察

↓

調査後文化庁に正式な登録申請が行われる

↓

文部科学省内の文化審議会で諮問、その中の文化財分科会で審議され、登録が適当であると議決される

↓

文部科学大臣に登録するよう答申が行われる

↓

報道発表、官報で告示された時点で「登録」となる。所有者に正式な通知とともに、「登録証」と「登録プレート」が交付される。

登録証と登録プレート

登録証は紙で交付され、文化財の正式名称とともに交付者の氏名として時の文部科学大臣の名前が記されています。

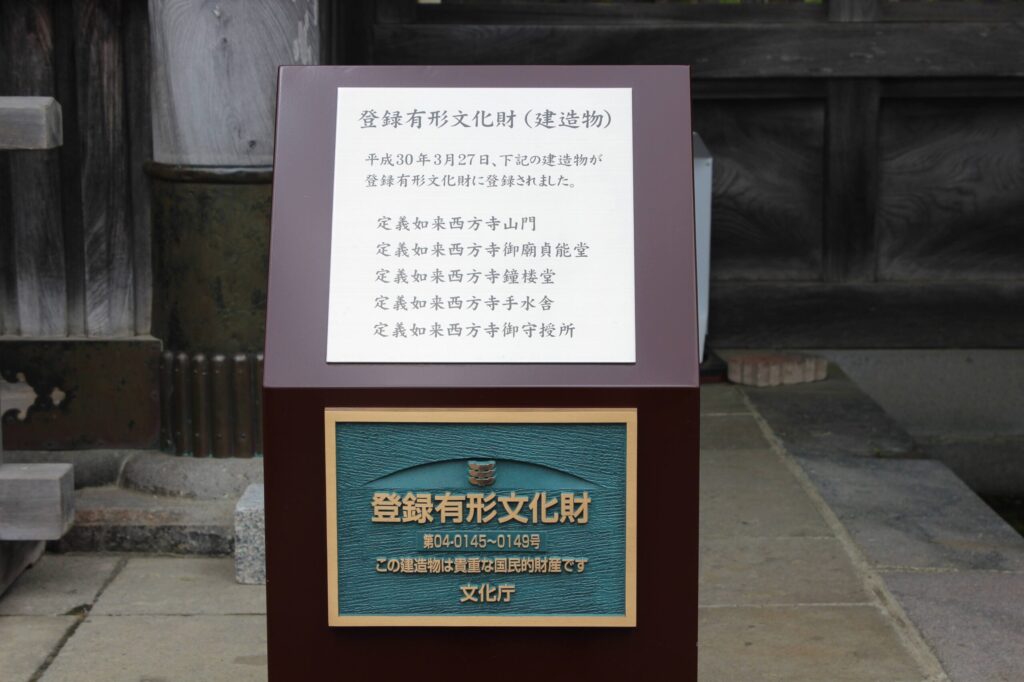

登録プレートはA4サイズのブロンズ製。「登録有形文化財 第○○-○○○○号 この建造物は貴重な国民的財産です 文化庁」と刻まれています。

ナンバリングはハイフンの前が都道府県を表し、後ろの番号はその都道府県内での登録順を表します。例えば「第01-0001」は北海道で一番最初に登録された有形文化財であると表しています。

交付されるときは桐の箱に入っており、その建物が登録有形文化財であると外部からわかるよう掲示するのが望ましい、とされています。

複数の文化財を同時登録する場合の登録プレートはまとめて1枚のようです。上の写真の場合は宮城県で145〜149番目に登録された登録有形文化財になります。

登録による優遇措置

所有者のメリット

税の減免措置など

市町村で家屋の固定資産税を1/2に減免

相続税も相続財産評価額の30/100を控除

保存・活用するために必要な修理の設計監理費の2分の1を国が補助

所有者が法人の場合、改修に必要な資金を日本政策投資銀行より低利で融資

多少の現状変更は自由

登録有形文化財は、国宝や重要文化財とは異なり、多少の現状変更は届け出が必要なく、所有者の意思で可能。

外観は周囲から見える「通常望見できる範囲」の4分の1以下の変更なら届け出は必要ありません。内装の模様替えも同様。ただしそれを超える現状変更については30日前までに文化庁に届け出が必要です。

また雨漏りや壁のひび割れといった軽微な毀損の補修工事についても自費ですが許可を得る必要はありません。

登録有形文化財の一覧

すでに一万件を大きく超える登録有形文化財は、年にどんどん登録が増えていくため本や冊子という紙媒体での発行は難しいです。そこで文化庁のオンラインデータベース「国指定文化財等データベース」が一番充実しています。

住所・所有者・解説・写真・地図が掲載されています。しかし住所は登記の住所(いわば本籍)なので住居表示と異なっていることがあります。また名称も登録時のままなので、現在の名称とは異なっていることもあります。

登録有形文化財の消滅・取り消し

登録有形文化財(建造物)について、以下の場合は文化審議会への諮問・答申や官報告示などの手続きを経て、登録が抹消されます。

[1] 重要文化財に指定された場合(文化財保護法第59条第1項)

[2] 都道府県や市町村の文化財に指定された場合(文化財保護法第59条第2項)

[3] 焼失や解体などの現状変更が行われた場合(文化財保護法第59条第3項)

登録有形文化財の抹消理由

1 文化財指定への抹消

実例として多いのが国の重要文化財指定による抹消。次に都道府県・市町村指定の文化財への移行による抹消。近年は都道府県や市町村の指定と登録有形文化財は並立しても構わないということになったので2010年以降はこの移行による抹消は姿を消しています。

2 焼失等による登録抹消

火事だけでなく、地震や津波による倒壊、風水害による消失など、自然災害などで建物が予期せぬ形で消えていくケース。

3 解体等による抹消

建物の所有者がいなくなり維持ができなくなったり、耐震基準を満たさないために取り壊さざるを得なかったりというケース。

参考

公式ホームページ

文化庁の公式ホームページ。こちらには登録有形文化財についての紹介、手引(登録に向けた資料作成、登録後の各種届け出、各種補助事業の申請)、関係資料などがあります。

日本全国の登録有形文化財建造物の保存と活用を図る目的で設立された任意団体。登録文化財制度についてや活動の紹介があります。

関連する本 【PR】アフィリエイトリンクが含まれています。

登録有形文化財 保存と活用から見える新たな地域の姿 [ 佐滝 剛弘 ]

出版社:勁草書房

出版年:2017

要約(出版情報登録センター(JPRO)より):本邦初の登録有形文化財の一般書、制度の歴史や現状、登録物件の多様性や地域性の考察、制度の課題や今後の展望などを総括的に扱う。

著者が今まで旅してきた登録有形文化財、その個々の魅力と制度について圧倒的な情報量の本でした。これ一冊で「登録有形文化財」について興味を持った人が知りたいことを網羅しているのでは?と思うほどでした。

紹介

文化庁公式Youtubeチャンネルの「とうろくへ行こう!」は全国各地にある登録有形文化財(建造物)の魅力を発信する番組。冒頭制度についての説明もあります。