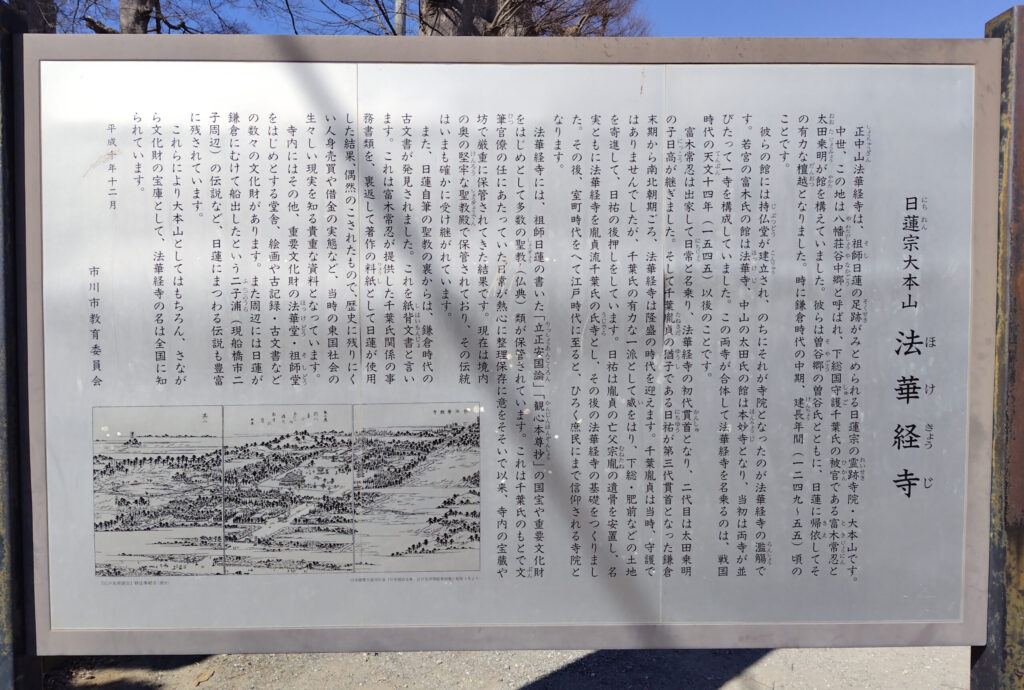

中山法華経寺(千葉県市川市)

「立正安国論」を所蔵 日蓮宗大本山のひとつ

日蓮宗で大本山とされるのは、中山法華経寺(千葉)・誕生寺(千葉)・清澄寺(千葉)・北山本門寺(静岡)・池上本門寺(東京)・妙顕寺(京都)・本圀寺(京都)の7つです。

日蓮聖人ゆかりの品の他に、建造物や絵画など、市川市内の指定文化財のおよそ4分の1がこの中山法華経寺にあります。

三門

扁額の「正中山」は本阿弥光悦筆。

通常「山門」ですがここではあえて仏教の「貪瞋痴」の三毒を解脱する教えがあるとして「三門」を使用するようです。

大正15年(1926)再建。赤門・仁王門とも呼ばれています。

五重塔

元和8年(1622)本阿弥光室が両親の菩提を弔うため加賀藩の援助を受けて建立。

高さは約30メートル。

内部には木造釈迦如来像、多宝如来坐像(ともに県指定文化財)を祀っています。

祖師堂

延宝6年(1678)年建立、平成9年復元。比翼入母屋造が特徴。

「祖師堂」の扁額は三門と同じく本阿弥光悦の筆。

四足門(しそくもん)

禅宗様式の四脚門で、切妻造こけら葺き。

鎌倉時代に鎌倉の愛染堂から移築したとされますが、室町時代後期の特色が色濃いそうです。

法華堂

扁額の「妙法花経寺」(市指定有形文化財)は本阿弥光悦の筆。

もとは鎌倉時代に建てられたとされ、現在の法華堂は様式から室町時代後期に再建されたものだと考えられています。日蓮宗の仏堂としては最古に属する遺構です。

釈迦如来坐像

享保4年(1719)制作。

像の高さは3.45メートル、蓮台座を含めると4.52メートル。

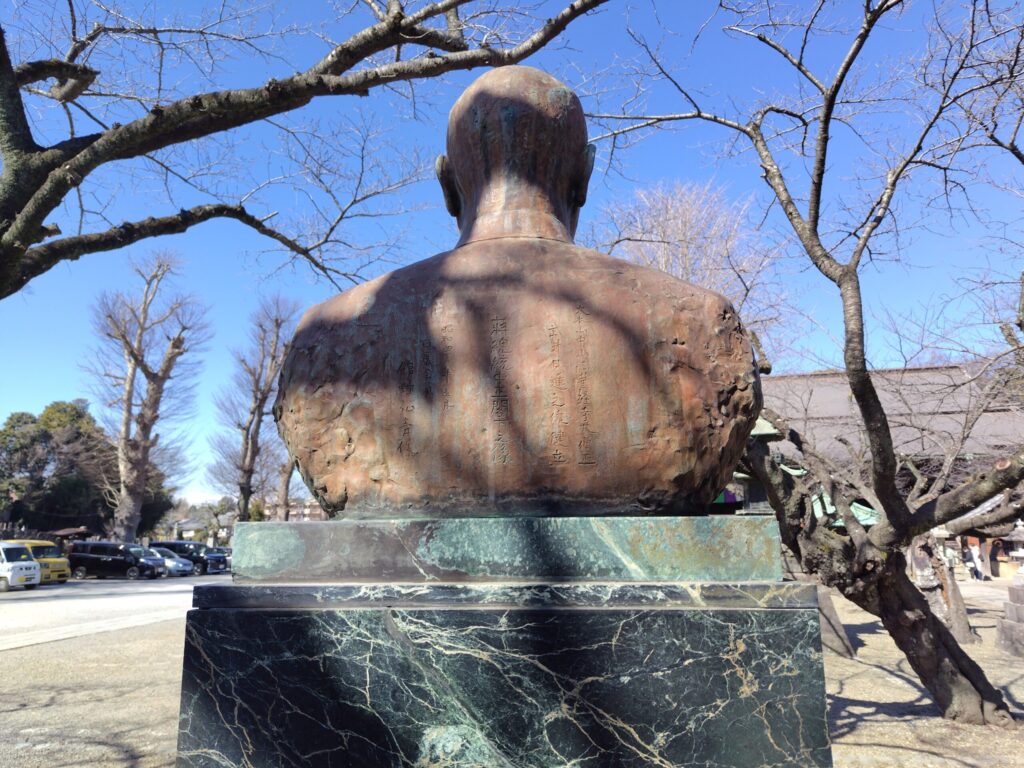

蒋介石胸像

何故か境内にあった蒋介石の胸像。台座には「徳必有鄰」の四文字。

胸像の背中の文字を書き起こしてみます。

大本山中山法華経寺大僧正

武井日進之像建立

蒋總統中正閣下之像

昭和四十八年五月

日展会員

館野弘青作

胸像の裏にあった大僧正武井日進で調べると、本名は武井敬三。法華経寺の132代目住職をつとめながら全日本愛国者団体会議の議長や佐藤栄作の親衛組織を率いた人だそうです。

この像が建てられた昭和48年の前年には、日中共同宣言が出され日本と中国の国交が回復しました。同時に台湾との国交が断絶することに。そんな情勢で制作された像のようです。

またこの像を作った館野弘青の代表作は熱海にあるあの有名な「貫一お宮之像」だそうです。

雑記

東山魁夷記念館を目的に下総中山駅で降りたところ、案内図に沿って歩いているとなんだか立派なお寺があるでのせっかくだからと立ち寄りましたが想像以上に大きなお寺でした。

ところで蒋介石像を作った武井敬三で調べると他にも様々な右翼団体の長や幹部をつとめていたようですが、こんなに大きな寺院の住職になれるんですね。昭和って色々凄い時代だったんだと驚きました。