花園神社(茨城県北茨城市)

神仏混淆の古刹

花園神社

創建は延暦14(795)年、坂上田村麻呂によるそうです。

他にも貞観2(860)年に慈覚大師円仁の開山などの縁起も伝わり、また平安時代には日吉山王大権現が勧請され、天台系の山岳寺院が開かれ神仏混淆の寺社でした。

また花園山は源頼朝と佐竹氏との金砂城の戦いの際、金砂城を攻め落とされた佐竹秀義が雌伏した土地としても伝わっています。

このときに佐竹秀義が花園山中の猿(日吉山王権現の神使)に助けられたという伝説が残っています。

詳しくはこちら→茨城の民話WEBアーカイブ「猿に助けられた武将たち」

慶長7(1602)年に徳川家康が50石の朱印地を寄進、明治初年(1868)の神仏分離令で廃寺となり神社になりました。

鳥居

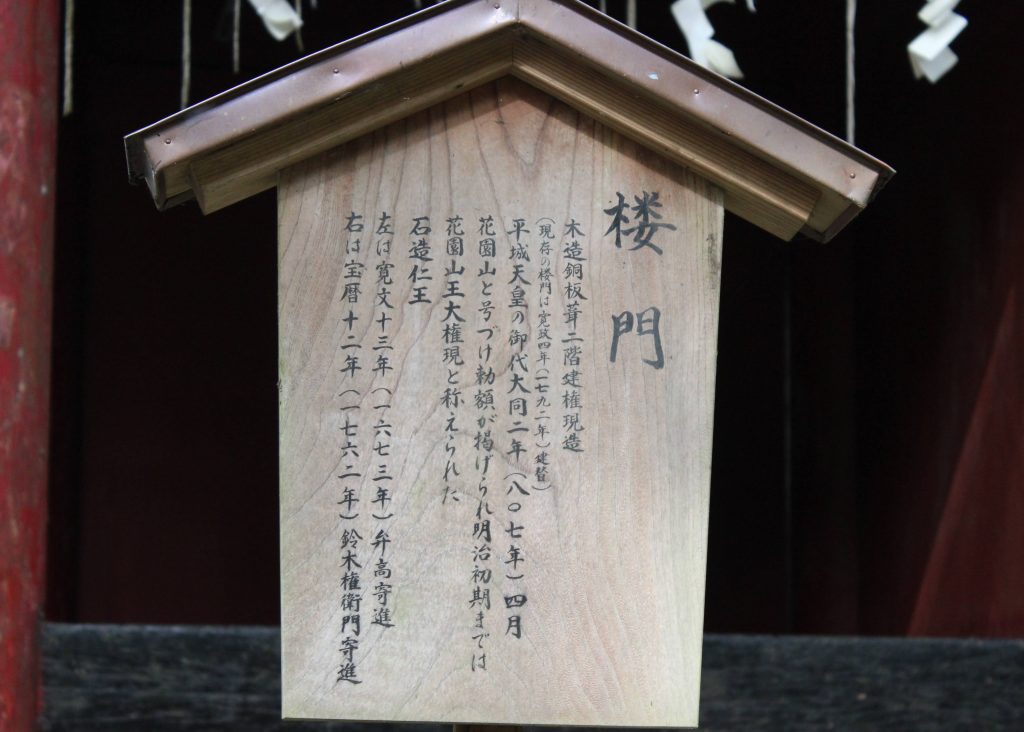

楼門

楼門は寛政4(1792)年建立。

「山王大権現」の額と石造仁王像が置かれています。

左の仁王像は寛文10(1673)年、右の仁王像は宝暦12(1762)年に寄進されたそうです。

拝殿

拝殿は嘉永4(1851)年建立。

日吉山王権現の神使は猿なので、屋根の正面、東西に猿面が飾ってあります。

本殿

拝殿裏から本殿へと続く階段があります。

本殿は天保3(1832)年建替。

見ざる聞かざる言わざるの三猿の彫り物や、本殿の左右の欄干には阿吽の神猿(まさる)の像などがありました。

本殿も拝殿と同じく屋根の正面に猿面、ただし東西は猿面ではなく鬼面が飾ってあるそうです。

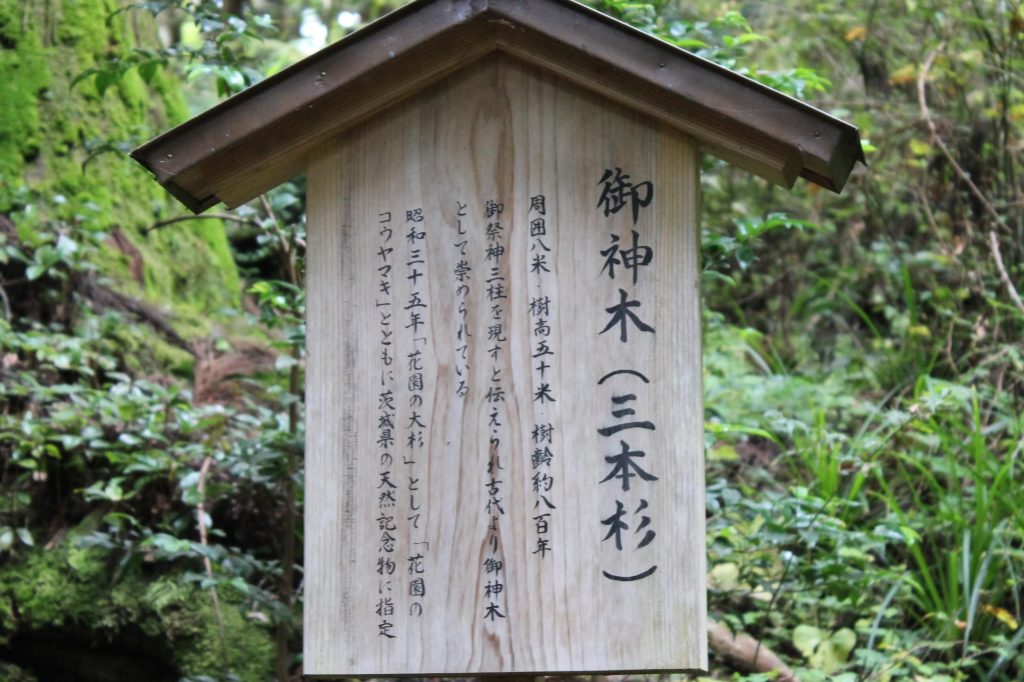

御神木

地上10メートルのところで3本にわかれているので三本杉と言うそうです。

樹高50メートル、幹囲8メートル、樹齢約800年、県指定文化財です。

石尊の滝

鳥居を出て川を渡ったところに石尊の滝があります。

この滝は湧水を利用して作られたものだそうです。