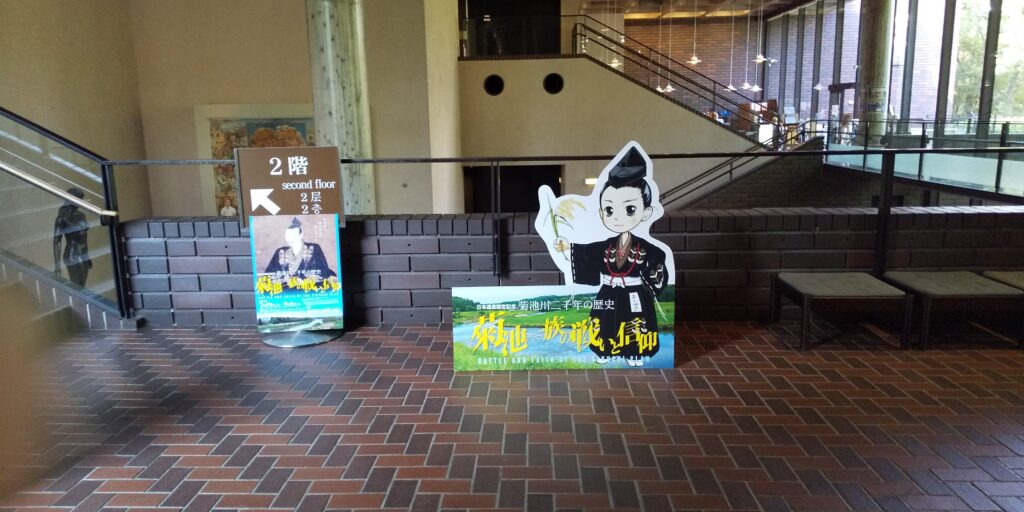

熊本県立美術館「菊池川二千年の歴史 菊池一族の戦いと信仰」

午前中は九州国立博物館で「室町将軍 – 戦乱と美の足利十五代 -」展を、午後からは熊本県立美術館で行われている日本遺産認定記念 「菊池川二千年の歴史 菊池一族の戦いと信仰」展をみてきました。

開催期間は2019年7月19日(金)~9月1日(日)

展示構成は全5章

プロローグ

プロローグでは菊池川の絵図、日本書紀での景行天皇の熊本エピソード、それから菊池渓谷を描いた日本画が紹介されていました。

第一章 菊池川に育まれた風土と人々の往来

第一章では菊池川流域で出土した土器や銅器などの他、鞠智城から出土した瓦や木簡、菩薩像などが展示されていました。

第二章 肥後の精鋭 菊池一族の誕生

第二章では平安時代から鎌倉時代の菊池一族について、また菊池一族の「南朝の忠臣」というイメージの基礎となった大日本史や、菊池武朝申状などが展示してありました。源氏物語にモデルとして菊池一族が登場しているとは知りませんでした。(玉鬘に求婚した大夫の監なる人物)

また蒙古襲来絵詞の写しも展示されており、その中で菊池一族の軍勢が石築地の上から竹崎季長一行を見守る様子が描かれていました。

第三章 南北朝の動乱 菊池一族の戦い

第三章は本展時で一番楽しみにしていた南北朝時代の菊池一族について。

尊氏像としては現存最古の安国寺(大分県国東市)の木像も展示してありました。丸い輪郭に特徴的なたれ目は、これぞ尊氏!といった感じでした。こちらの展示でこの尊氏像を見れると思わなかったので思わぬ幸運でした。

足利VS菊池といえば竹ノ下の戦い、多々良浜の戦い、湊川の戦い。

竹ノ下の戦いの菊池千本槍、多々良浜の戦いでの恵良惟澄佩用の大太刀蛍丸の押形、湊川の戦いをテーマにした湊川合戦図屏風などが展示されていました。

印象的だったのは後醍醐天皇が懐良親王へ与えた金烏の御旗(八幡大菩薩旗)。なんと後醍醐天皇自ら書き与えたそうで、中央の円のなかに鋭い目をした金烏(カラス)が描かれていました。後醍醐天皇、絵が上手で驚きました。金烏の上には「八幡大菩薩」と書かれていました。

第四章 菊池一族の盛衰と菊池川流域の文化

第四章では菊池を拠点とした刀工集団延寿派の刀や、今川了俊に降伏したのちの菊池一族に関する文書史料などが展示されていました。

第五章 菊池川にたゆたうほとけたち

第五章では玉名市、山鹿市、和水町のお寺に伝わる仏像などがずらりと展示してありました。

雑記

入館者がほとんどおらず、というか私たち以外に展示会場にいたのが2、3人だったので極めて快適に見れましたが、資料館どころか県立美術館の特別展レベルでこの少なさには正直驚きました。

内容についてはもう少し懐良親王と菊池一族の関わりについて色々と展示してほしかったなと感じましたが、「菊池川二千年の歴史」という括りなら二千年の中ではわずかな期間だし仕方ないのかな、と思いました。

熊本県立美術館は熊本城の中にあるので、復旧途中の熊本城が見えました。

復旧が進む熊本城天守閣の大天守外観復旧を記念して、今年の秋、2019年10月5日から14日まで特別公開がされるそうです。震災から3年半ぶりだそう。(※天守閣内部に入れるわけではないそうです)