国立公文書館 常設展示室

展示構成は6つ

「日本のあゆみ」として明治期から現代に至る、国の政策決定に関する重要な公文書を展示。

1 明治維新と文明開化

- 江戸から東京へ 慶応4年/明治元年(1868)

- 新橋横浜間鉄道開業 明治5年(1872)

- 民撰議院設立建白書(序文) 明治7年(1874)

- 国会開設の勅諭 明治14年(1881)

- 大日本帝国憲法 明治22年(1889)

2 近代化の進展と日清・日露戦争

- 教育勅語 明治23年(1890)

- 日清講和条約 明治28年(1895)

- 日露講和条約 明治38年(1905)

3 大正デモクラシーと関東大震災

- 関東大震災 大正12年(1923)

- 普通選挙法 大正14年(1925)

4 軍部の台頭と太平洋戦争

- 二・二六事件 昭和11年(1936)

- 宣戦の詔書 昭和16年(1941)

- 終戦の詔書 昭和20年(1945)

5 戦後の改革と国際社会への復帰

- 女性参政権の実現 昭和20年(1945)

- 農地改革 昭和21年(1946)

- 教育基本法 昭和22年(1947)

- ユネスコ加盟 昭和25年(1950)

- サンフランシスコ平和条約 昭和27年(1952)

6 高度成長から「経済大国」へ

- 国民所得倍増計画 昭和35年(1960)

- 東京オリンピックに向けて 昭和35年(1960)

- 沖縄返還 昭和47年(1972)

- 国鉄民営化 昭和62年(1987)

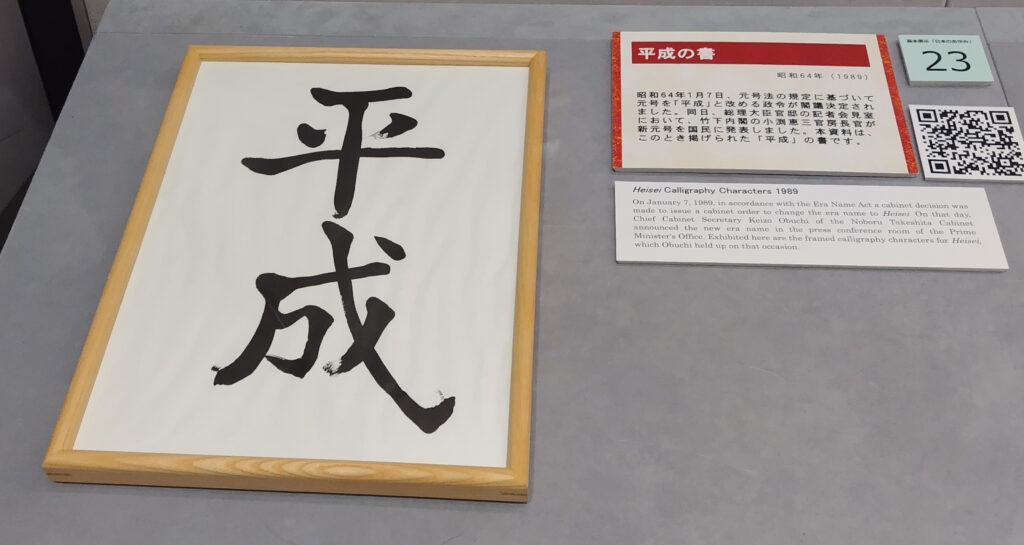

- 平成の書 昭和64年(1989)

雑記

日本史の教科書に載っていたなあという条約や法律を、実際に存在する文書として展示されているものを見るのは不思議と厳粛な気持ちになりました。

中でも「御署名原本」という天皇が署名(親署)し、御璽を押した文書は「朕」から始まる文言が印象的でした。

「終戦の詔書」での「朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ」だけは覚えがあったのですが、他の文書も「朕神聖ナル祖宗ノ洪範ヲ紹キ光輝アル国史ノ〜」(帝都復興ニ関スル件)、「朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ〜」(大日本帝国憲法)などの始まりの言葉があることに驚きました。

実はこれらは形式として明治40年に定められ、法律等の公布ではまず「上諭(天皇の言葉)」「天皇の御名御璽」「文書に書かれた内容が効力を発する年月日」「内閣総理大臣の副署」という形式が必要だったそうです。

「朕」から始まる文言は「上諭」として必須だったんですね。他の例を知らなかったので「終戦の詔書」が特別だと思っていました。

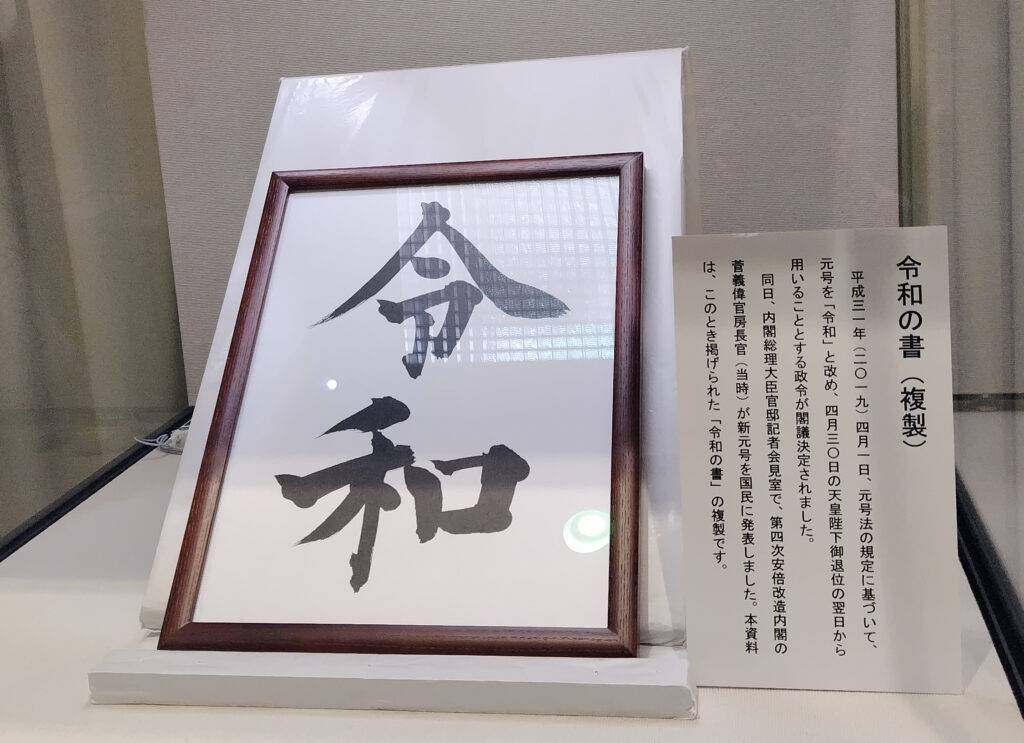

そして「平成」「令和」の書もインパクトがありました。

「平成の書」はタレントのDAIGOさんがバラエティ番組に実家にあったので持ってきた、というエピソードでも有名だと思いますが、平成23年に竹下家から国立公文書館へ寄贈されたそうです。

当時は元号の書を公文書として扱う法律はなかったため、その後「公文書等に関する法律(平成21年公布・平成23年施行)」により「令和の書」は「公文書管理法」の規定に従い公文書として扱われ、内閣府での保存期間満了後に国立公文書館へと移管されたそうです。

ちなみに資料保存の観点から基本展示ではすべて複製が展示されていますが、2024年11月23日(土・祝)〜12月1日(日)に「大日本帝国憲法」原本が特別展示されるそうです。

| 開館時間 | 9:15〜17:00 |

| 休館日 | 日曜日、月曜日及び祝日 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで) その他法令により休日に定められた日 |

| 入館料 | 無料 |