九博「特別展黄檗」福岡市博物館「大北斎展」

行ってきました。

九州国立博物館開館5周年記念

黄檗宗大本山萬福寺開創350年記念

特別展 黄檗(2011年3月15日~5月22日)

正直マニアックな企画展だな~と思ったことは否めず。

黄檗、つまり高校時代に習った日本三禅宗のひとつ黄檗宗に関する特別展。

ほとんど記憶から消えかかっていたのでこの特別展でおさらい&新たに学ぶことができました。

今回の特別展は黄檗宗大本山萬福寺が、今年でちょうど開創350年にあたるのを記念して、その萬福寺に伝えられた宝物と黄檗宗について紹介する内容でした。

黄檗宗は中国の僧、隠元隆琦によってもたらされたそうで、展示物をみていてもやはり中国の影響が色濃く出ていました。

その黄檗宗によってもたらされたものの紹介がしてあったのですが、インゲン豆、煎茶、原稿用紙、明朝体など、だそうです。明朝体とか原稿用紙とかびっくりしました!

この紹介パネルに使われていたイラストがやたら可愛かったので、こういうイラストでの紹介本を九国博にはぜひ作ってほしいと思いました。(九国博の展示パネルは毎回イラストが可愛くて解説が分かりやすいので好きです)

今回の展示で一番びっくりしたのは弥勒菩薩坐像として紹介してあった像がどうみても布袋様だったことです。解説によると黄檗宗では布袋様も弥勒菩薩の化身として祀られているそうです。

なんだか気分が落ち込んでいる時に拝みたくなるようなすっごく楽しそうに笑っている布袋様でした。

あと木魚のもととなった開版?という巨大な木製の魚はインパクトがありました。

なぜ魚の形かというと、魚は眠るときでも目を開けているから同じように目を覚まして修行に励みなさい、といったような説明でした。

修行って大変……。

もうひとつ行ってきたのは、

福岡市博物館で開催中の

大北斎展 (2011年3月17日~5月22日)

こちらは誰もが知っているだろう、葛飾北斎の代表作約300点を一挙に公開した特別展です。

有名な富嶽三十六景のみならず、肉筆画など本当に色々な作品が展示してありました。

そして北斎がものすごく面白い人なのだと知りました。

パンフレットにはこう書いてありました。

「知れば知るほどおもしろく、奇妙奇天烈で奇想天外な人」と。

30回も名前を変え、90回も引越しをし、弟子は200名。

アメリカのとある雑誌では「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」に日本人で唯一ランクインしてたり、今もHOKUSAIという名前の小惑星が太陽系の周りをめぐっていたり……。

とにかくものすご~く才能を持っていた人なのだと知りました。

そして北斎の絵から当時の人たちの様子がいきいきと伝わってきて本当に面白い!江戸って楽しそうだな~と思いました。

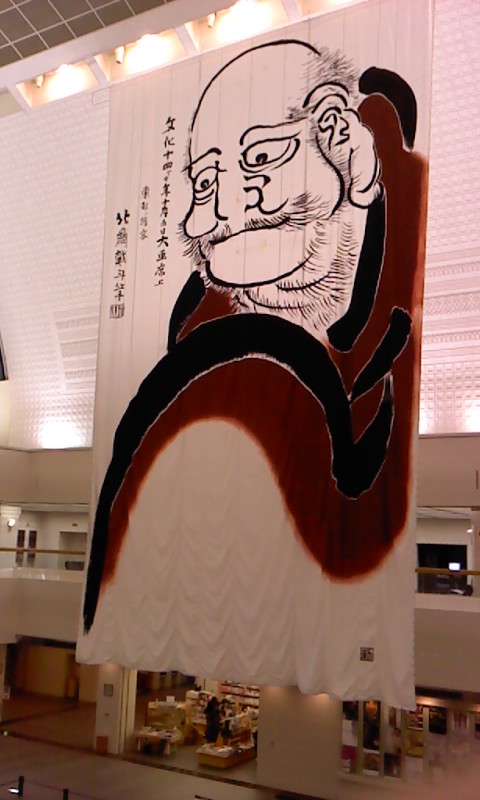

名古屋の西本願寺別院で北斎が120畳もの大きさの紙に即興で達磨図を描くイベントがあったそうですが、猿猴庵という人がその模様を描いた北斎大画即書細図という絵本も展示してありました。

そこから民衆が詰めかけている様子やイベントの楽しそうな雰囲気が伝わってきて、きっと私もこの時代いたなら見に行っただろうな~と思いました。

写真は博物館入口につるしてあったその達磨図(復元)です。入館時は気づかず、帰りに気づきました^^;物凄く大きかった!

きっと当時の人もこんな圧倒される気分で見たんだなあと思いました。

そういえば北斎のイベント以降似たような催しが各地で行われたそうです。

それから世界各国で発行された北斎の絵を使用した切手も展示してありましたが、聞き馴染みのない国からも発行されていて驚きました。

なんでその絵を選んだの?って聞きたくなるような絵柄の切手も結構あって、逆に日本の切手は無難に綺麗なものばかり選んでたのだなあと思いました。

あの時代に90歳まで生きて、さらにまだ長生きして絵を描き続けようとしていた北斎のエネルギーは本当に凄い。最後に北斎が使用していた号が画狂老人卍とあったのですが、なんてインパクトのある号でしょうか。 この展示会は北斎の絵はもちろん、北斎自身がどんな不思議な人だったのかも知れる、見ているだけで元気になれる、そんな特別展でした。