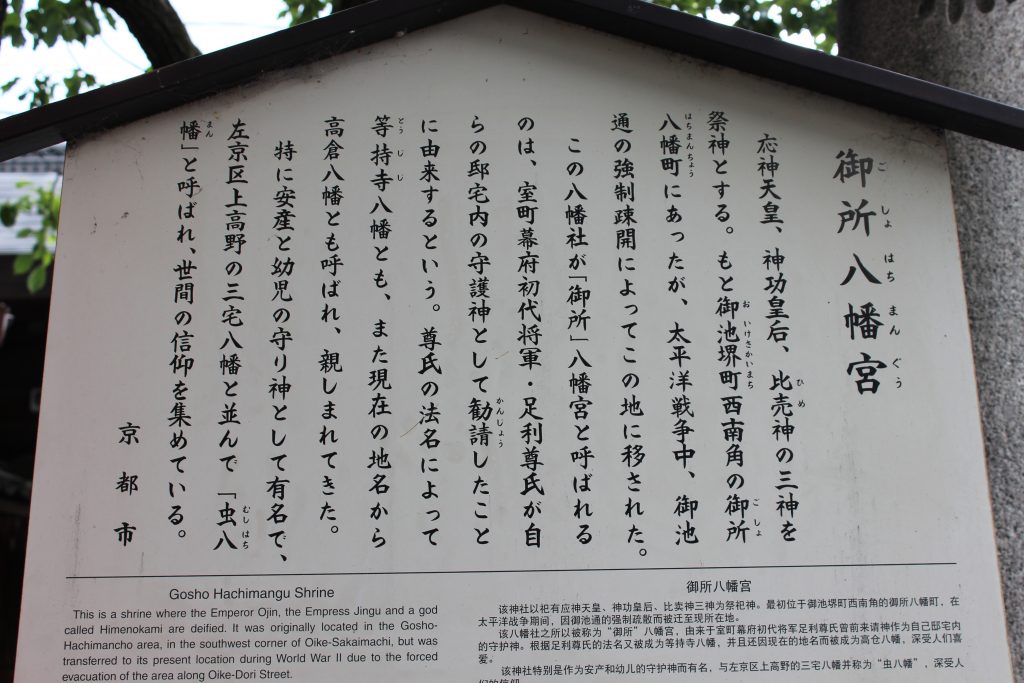

御所八幡宮(京都市中京区)

足利直義邸跡の八幡宮

鳥居

”御所”八幡宮の由来は、足利尊氏の邸内に勧請されたことからだそうです。

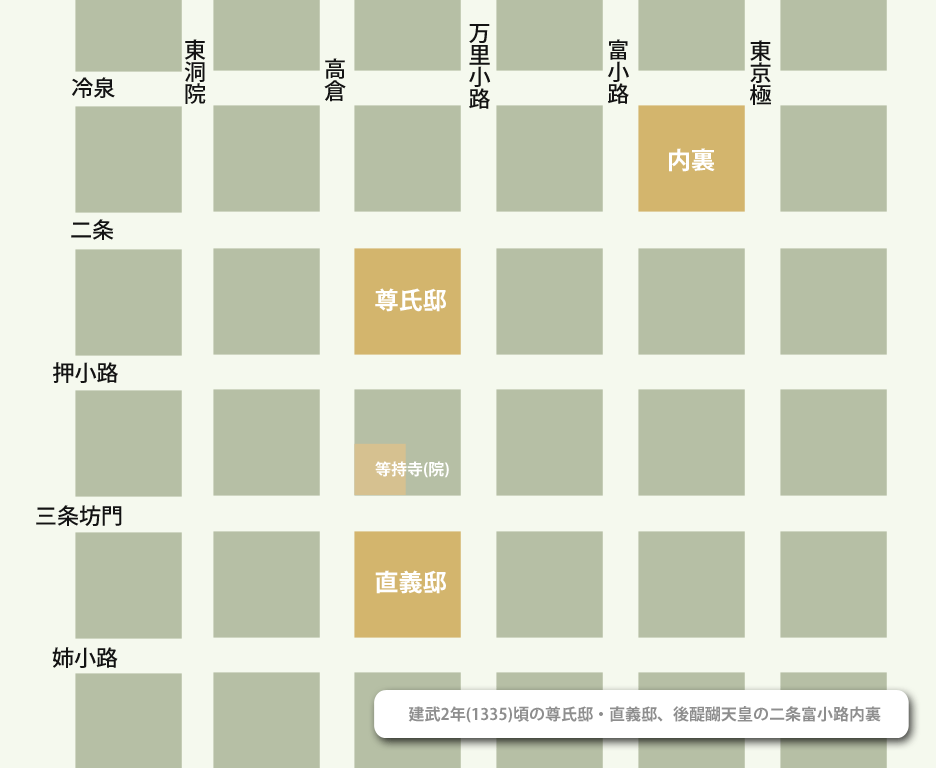

しかしもともとは尊氏弟の足利直義の邸宅「三条坊門殿」があったとされています。

尊氏から政務を委任されていた直義は、「三条殿」と呼ばれこの「三条坊門殿」で政治を行っていました。いわば初期室町幕府の政治の中心地ともいえます。

この時期は尊氏と直義が「両将軍」「両御所」と当時の人から併称され、今では二頭政治と解説される兄弟が蜜月だった時代でもあります。

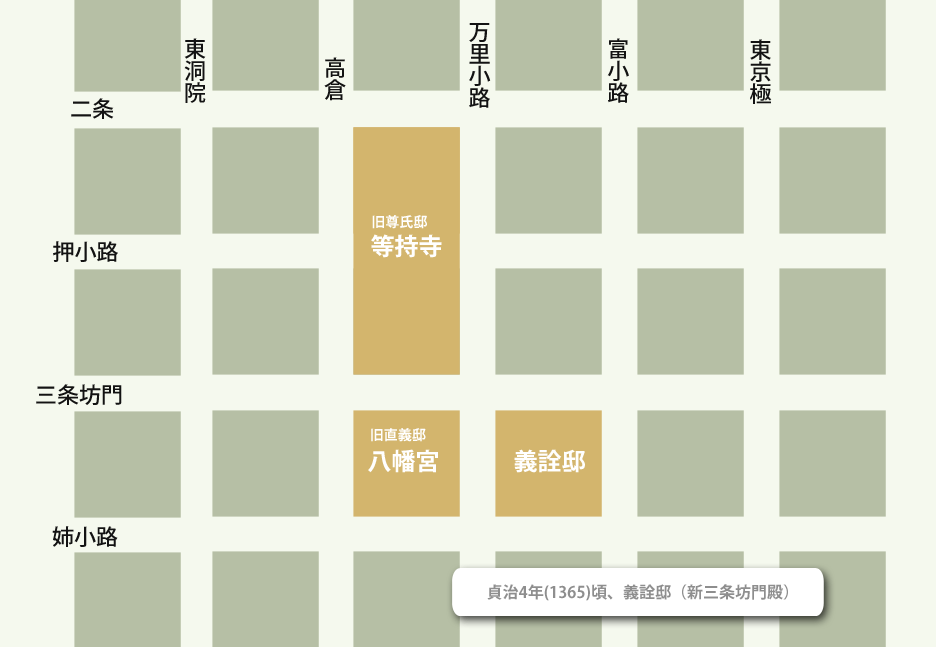

貞和5年(1349)には失脚した直義と入れ替わるように尊氏嫡男の義詮が三条坊門殿に入りますが、文和元年(1352)の南朝の攻撃により炎上。その後もとの三条坊門殿の東隣に新三条坊門殿が再建されました。

もとの三条坊門邸跡地には、新三条坊門殿の鎮守のためと、観応の擾乱で死去した足利直義を大倉二位明神として祀るために三条坊門八幡が創建されました。これが御所八幡の始まりとも考えられているそうです。

一方旧尊氏邸跡の等持寺にも、鎮守として八幡宮があったそうです。江戸時代に記された地誌「雍州府志」では、尊氏が康永3年(1344)に勧請したとしています。

近世二つの八幡宮が混同されていった可能性が高そうです。

実際に歩いてみると直義邸(三条坊門殿)と尊氏邸(二条高倉第)はものすごくご近所さん、というよりお隣同士。その距離の近さに驚きました。本当に仲のいい兄弟だったんだなとなんだか実感しました。

参考

細川武稔 「空間から見た室町幕府―足利氏の邸宅と寺社―」『史学雑誌』107-12、1998年