圓福寺 飯沼観音(千葉県銚子市)

圓福寺は坂東三十三所観音霊場第27番札所です。

寺伝では、神亀5(728)年、網にかかった十一面観音像(本尊)を草庵に安置したのを始まりとしています。

本堂はちょうしのかんのんさま、「飯沼観音」として知られています。

仁王門

昭和20(1945)年空襲で焼失、昭和46(1971)年再建。

入母屋造りの二重門(楼門)で、門の正面には唐破風の屋根が設置されています。

仁王門の柱に表側には狛犬、裏側には獏がいました。

五重塔

平成21年完成。高さ33.55メートル。

施工は四天王寺建立に関わった世界最古の企業といわれる金剛組だそう。

「社寺建築にもいろいろあるけど、五重塔は宮大工が人生の中で一度出合えれば運がよいといわれるほどの仕事。」

金剛組棟梁 加藤博文 出典「技を支えるvol.166」

飯沼水準原標石

明治5(1872)年オランダ人測量技師リンドが設置したもので、日本の水準測量の原点。

2015年選奨土木遺産に認定。

選奨土木遺産とは、土木学会が土木遺産の顕彰を通じて歴史的土木構造物の保存に資することを目的として、平成12年に設立した土木学会選奨土木遺産の認定制度です。

土木学会選奨土木遺産 飯沼水準原票石

本堂(観音堂)

昭和20(1945)年7月の空襲で焼失。

その後昭和46(1971)年再建。

本尊は十一面観音菩薩像。本堂内の天井画にはたくさんの観音画が描かれています。

扁額には「福聚海」の文字。福が海のように集まる、という意味のほかに観音菩薩の福徳が広大無量なことを表す言葉でもあるそうです。

銚子を代表する二大醤油メーカー、ヒゲタ醬油、ヤマサ醤油による醤油の奉納がされていました。

大仏(露仏)

正徳元年(1711)造立の阿弥陀如来座像。青銅製で高さ約4.5メートル。

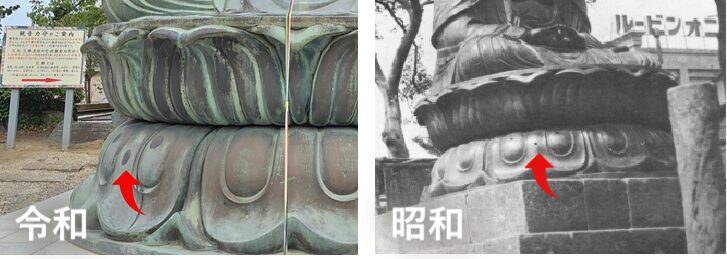

看板には「膝と背中にある数か所の傷は第二次世界大戦時に受けた、機銃掃射のあと」とありました。

どれが傷かよくわからなかったので昔の写真を見たところ、丸い穴が台座とお尻のあたりに写っていました。今は修復されていて、丸くて色が濃い箇所になっています。ひょっとしたらこれも弾痕かなあと思いました。

鐘楼

鐘楼も昭和20(1945)年の空襲で焼失、戦後に再建。

雑記

参拝するところではそれぞれの仏様ごとのご真言を書いてくださる親切仕様でした。例えば大仏様(阿弥陀如来)のところでは「合掌しオンアミリタテイゼイカラウンと3回ご真言を唱えます」と書いてありました。

こちらの「飯沼観音」の飯沼観音堂エリアから少し離れた場所に本坊・大師堂エリアがあります。

今回は行けなかったので次回行ってみたいです。