国立科学博物館「地球を測る」

国立科学博物館で行われている気象業務150周年企画展「地球を測る」に行ってきました。

展示構成は全4章

1875年6月1日に東京気象台(現在の気象庁)において気象業務としての気象・地震観測が始まりました。今年でちょうど150周年。今回の展示では観測手法やその歴史が紹介されています。

1章 自然現象を測る

明治になり近代化が進む中、どのように地球で起こる自然現象を日本で測り始めたのかを紹介。

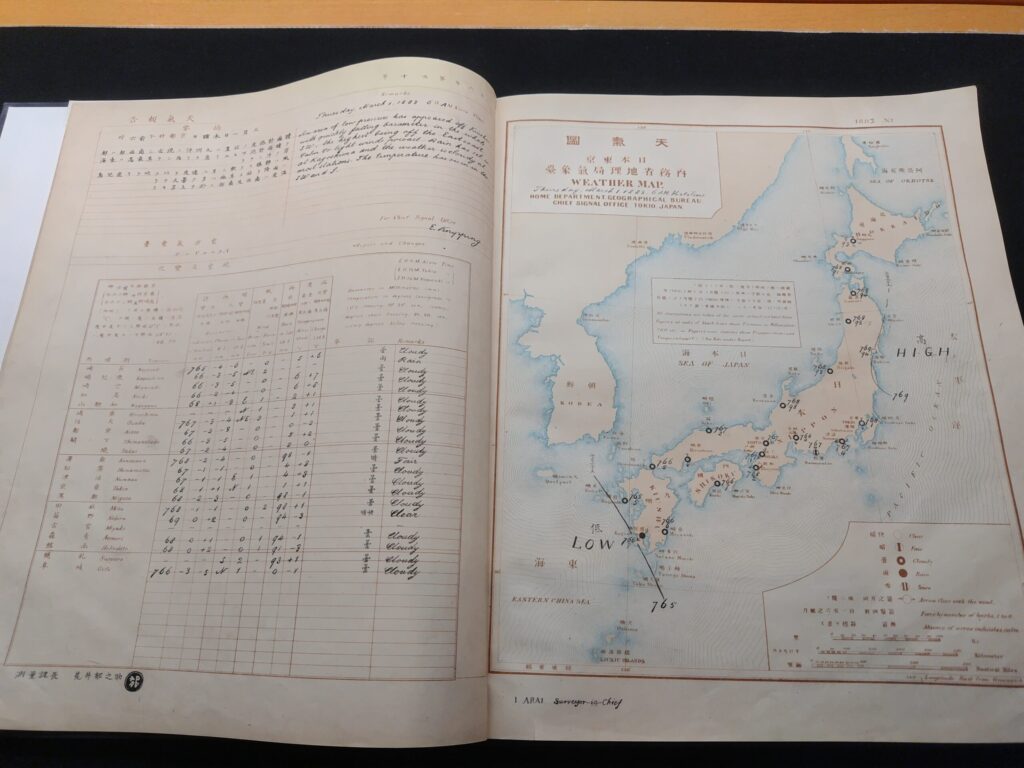

右のページが日本で最初の印刷天気図。1883年3月1日(木)午前6時のもの。左のページは概況と測候所の観測値(気圧・風・雨量・気温・天気)の一覧表。

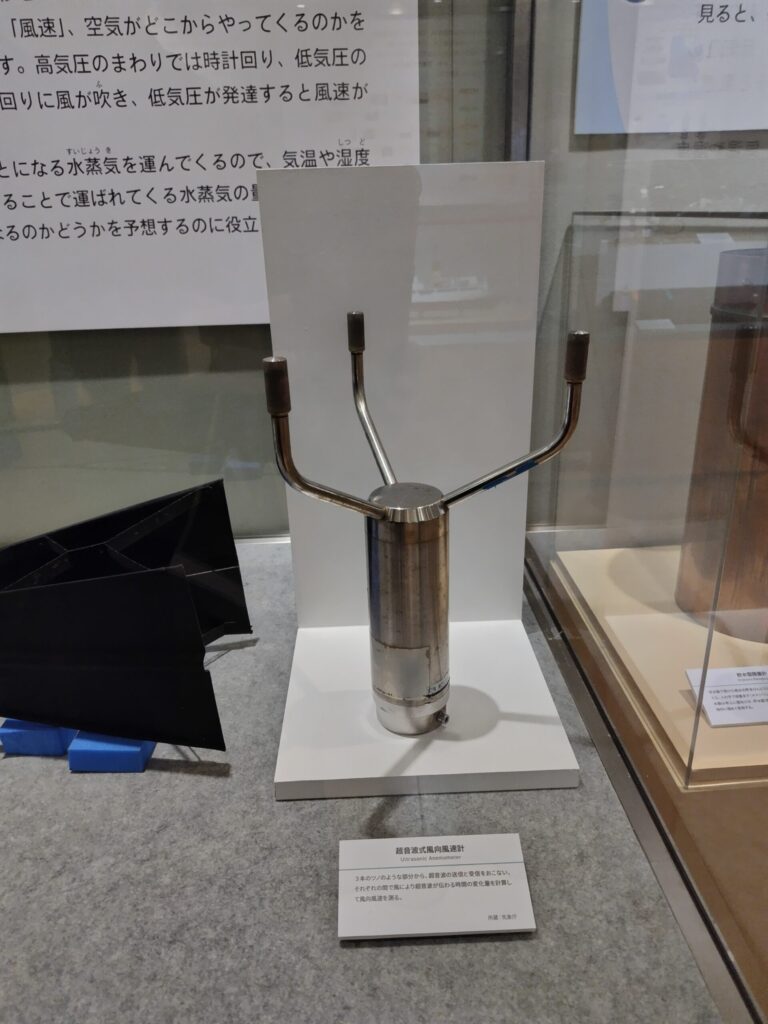

2章 大気と海を測る

大気や海洋の観測がどのように行われているか、なぜ行われているかを紹介。

3章 地球内部を測る

地震や火山、地磁気、地殻変動などの観測から、地球の内部をどう測っているのかを紹介。

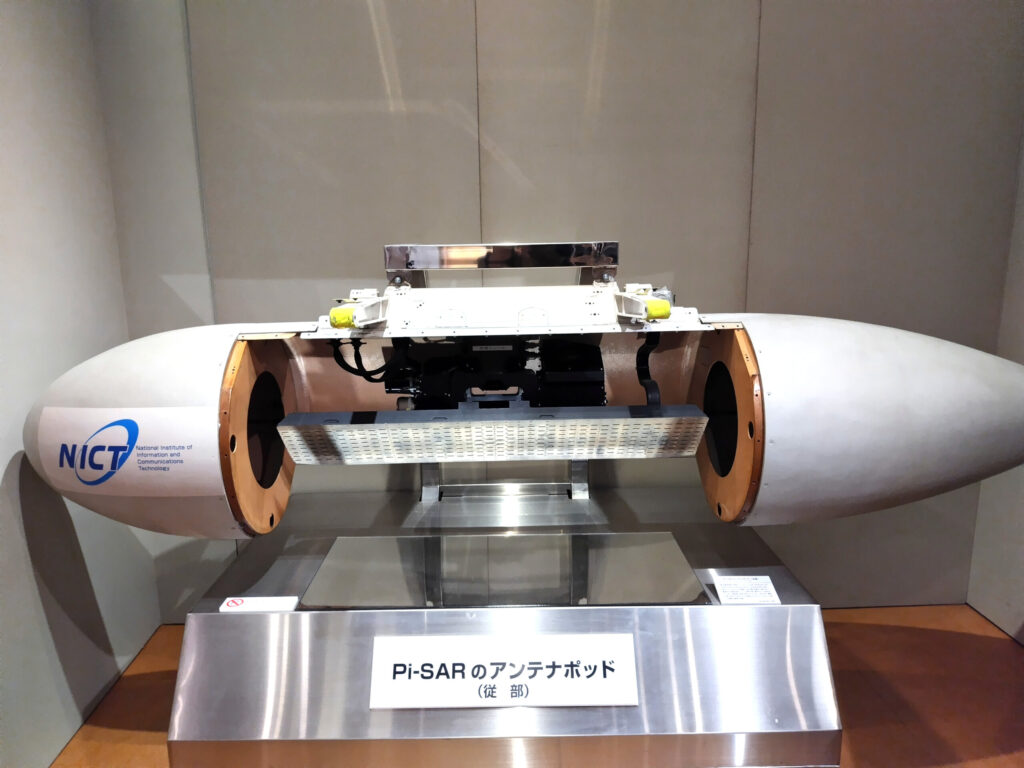

4章 宇宙や空から地球を測る

人工衛星や航空機で、宇宙や空からどのような現象を測ることができるのかを紹介。

中央ホール 人はなぜ地球を測るのか

中央ホールでは天井の高さを活かした展示や日本気象協会の行っている観測についての紹介。

雑感

自然災害が多い日本に住んでいる身として、どの展示も興味深く見れました。あらためて地震も火山もたくさんあるなあと。

そして気象庁に気象庁機動調査班(JMA-MOT)というのがあるのを初めて知りました。医療ドラマや警察ドラマなどで迅速な行動力と専門性を持つ組織が活躍するものがありますが、気象庁にもあるんだなと思いました。考えてみればあって当たり前だとは思うのですが、2008年に発足したそうです。他にもJETT(気象庁防災対応支援チーム)というものがあり、こちらは2018年発足だそうです。

見どころは他にもたくさんあったのですが、ちょっと書き残しておきたいのが「金のかぎ」でした。

解説文

1959年に気象庁はIBM704という大型電子計算機を導入し、数値計算による天気予報を開始した。この金のカギは、IBM704の運用開始を記念してIBMから渡されたもの。

なんかロマンチックな気がする、というのが第一印象。実用的な観測機器を中心とした展示だったのでなおさらこの実用品ではなくシンボルとしての「金のカギ」が印象に残りました。

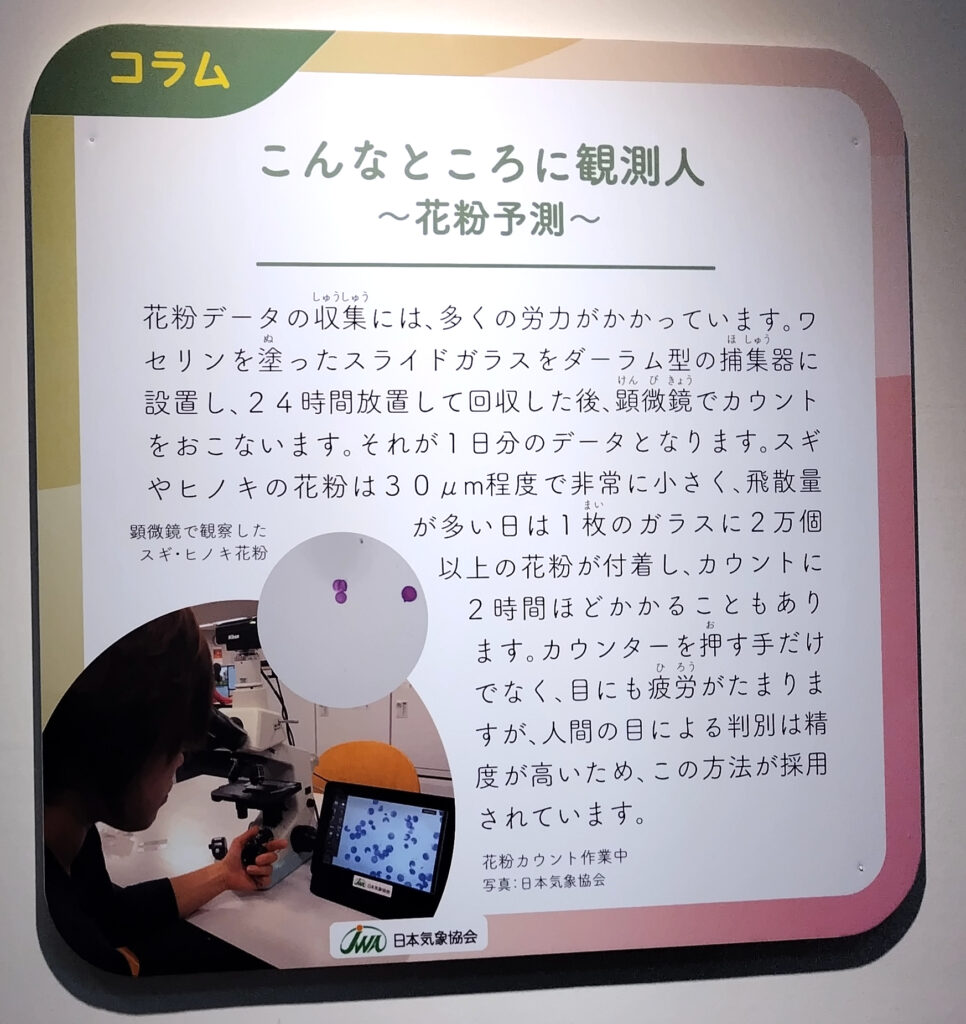

そして花粉症患者としては花粉データの収集にものすごく労力がかかると知って驚きました。

あと展示のいたるところにいる気象庁マスコットキャラクター「はれるん」がとても可愛かったです。はれるんは2004年生まれだそうです。

| 開催期間 | 2025(令和7)年3月25日(火)~6月15日(日) |

| 休館日 | 月曜日、5月7日(水) ※ただし3月31日(月)、4月28日(月)、5月5日(月・祝)、6月9日(月)は開館 |

| 開館時間 | 9時~17時※4月26日(土)~5月6日(火・休)は18時まで |

| 入館料 | 一般・大学生630円(団体510円)※常設展示入館料のみ |

| 場所 | 国立科学博物館(東京・上野公園) 日本館1階 企画展示室、中央ホール |