布施弁天(千葉県柏市)

布施弁財天(東海寺)

江戸時代には上野不忍池弁天、江の島弁天と合わせて関東三弁天の一つに数えられたそうで、享保年間(1716〜36)には水戸藩主も参詣しました。

楼門

扁額には「最勝閣」の文字。総欅二階建ての瓦葺き。

文化7年(1810)建立。

1階には四天王像、2階には釈迦三尊像が安置されています。

本堂

唐風の向拝を持つ三方破風造総朱塗りの大本堂。

現在の本堂は享保2年(1717)、時の領主本田豊前守が98名の大名から寄進を求め完成。

本堂内陣の格天井には寄進した大名の家紋が描かれ、外陣の天井鏡板の竜は狩野探舟の作。拝殿の天井には大絵馬が奉納されています。

本尊は弘法大師空海作と言われる弁財天像。

鐘楼

文化15年(1818)建立。

八角形の基壇の上に、12本の円柱に囲まれた円形の塔身があり、円の上部には十二支の彫刻が施された多宝塔型。設計者は谷田部(現在の茨城県つくば市)の名主、「からくり伊賀」と呼ばれた飯塚伊賀七と伝えられています。

三重塔

昭和48年建立。

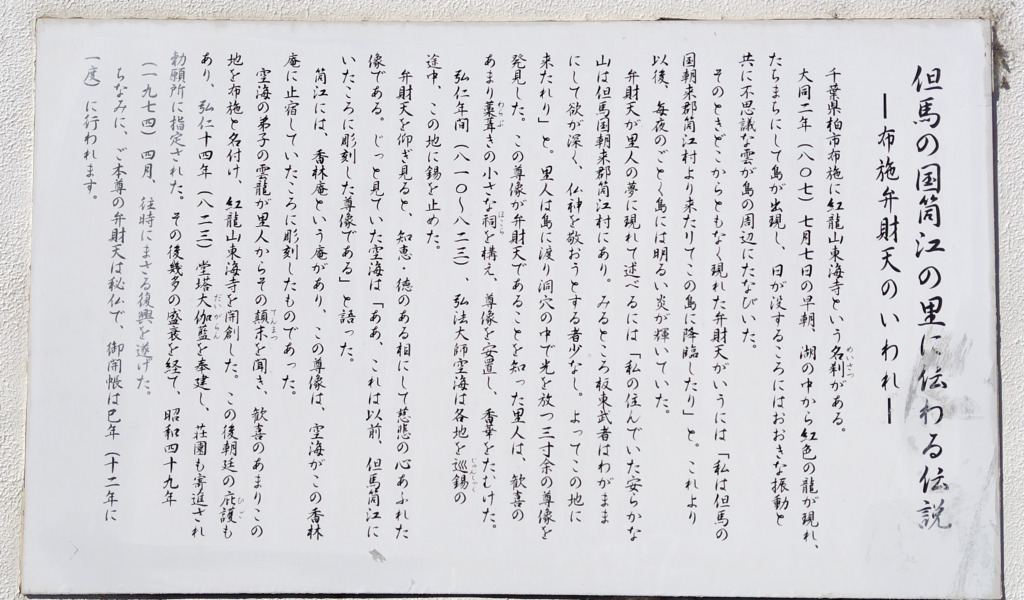

布施弁天のいわれ

楼門に但馬の国朝来郡筒江の郷(現 兵庫県朝来郡和田山町)に伝わる伝説として、布施弁財天のいわれが紹介されていました。

簡単に約すと、

大同2年(807)7月7日、紅い龍が現れ島を造り、その後弁財天が現れて、「我は、但馬の国朝来郡筒江の郷から参った。みるところ坂東武者はわがままにして欲が深く、仏心を敬おうとする者少し。よってこの地に来たれり」と告げ、村人が島に渡るとそこに三寸ほどの尊い御像があったので、藁葺きの小祠を建ててお祀りした。

その後空海がこの場所に来たときに、「あの像は以前但馬の国朝来郡筒江にいた頃に彫刻した像だ」と語った。空海の弟子の雲龍がその顛末を聞き、歓喜のあまりこの地を「布施」と名付け紅龍山東海寺を開山した。

坂東武者の言われように思わず太字にしてしまいました。

雑記

こちらの空海作とされるご本尊「弁財天像」は秘仏とされ12年に一度のご開帳が行われています。次回はいつかと思えばなんと今年です。

御開帳期間

令和7年(2025)10月18日(土)〜10月27日(月)

他にも特別祈祷(ご開帳と同期間)、稚児行列(こちらは10月25日のみ)が行われるそうです。